무엇이 문제인가?

# 현행 창립기념일, 무엇이 문제인가?

대한치과의사협회(이하 치협) 창립기념일을 재검토해야 한다는 주장은 진작부터 제기되어 왔으나3), 최근 협회사 편찬위원회, 대의원총회 등 공식적 장(場)에서 논란이 이어지고 있다.

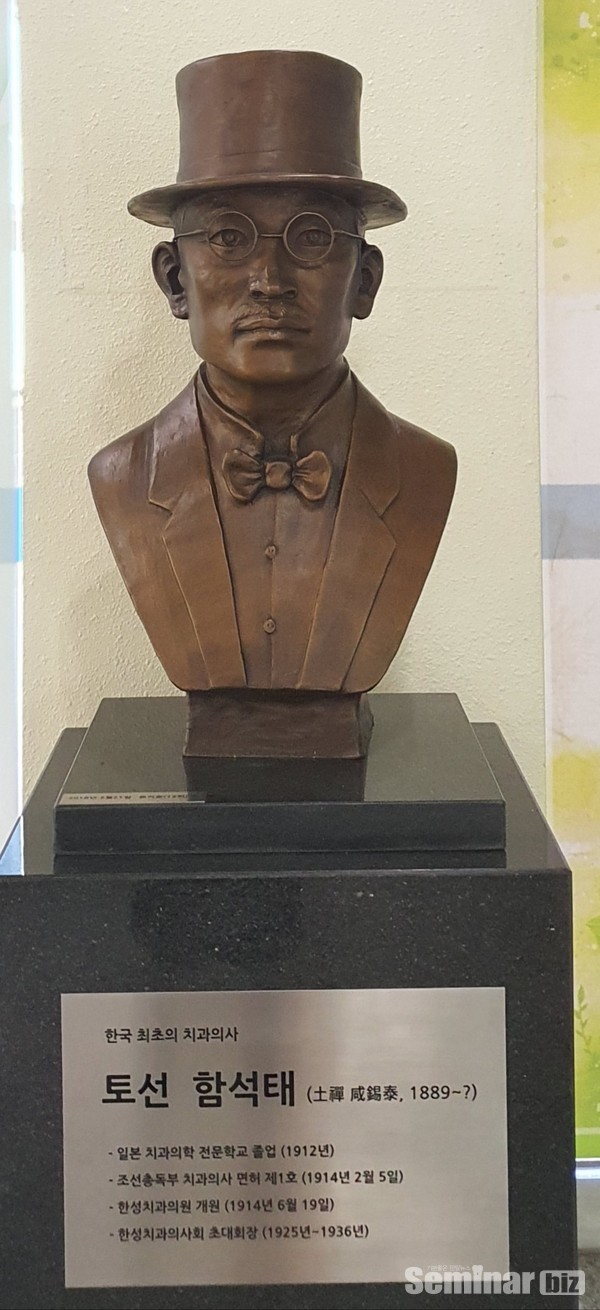

“현재의 창립기념일인 1921년 10월 2일은 조선치과의사회가 창립된 것을 시점으로 한 것으로 이 단체는 일본인 회장이 주도하고 한국 치과의사들은 어떤 역할을 한 바도 없다. 1925년 한국인이 주도적으로 설립한 한성치과의사회를 최초의 창립으로 봐야 한다” 4)

2004년 8월, 치협 협회사편찬위원회(위원장 이병태)의 문제 제기로 제54차 정기대의원 총회(2005.4)에 창립기념일 변경의 건이 상정됐으나 “협회 창립기념일 연혁에 대해 일목요연하게 설명하며 현행대로 둘 것을 강력히 주장” 5)하는 한 대의원의 발언으로 통과되지 못하였다.

4년이 지난 2008년 12월 협회사 편찬위원회(위원장 신재의)에서 이 문제는 다시 제기됐다.

“현재 협회가 정하고 있는 설립일은 조선치과의사회의 설립일(1921.10.2)이며 이 단체는 한국 치과계의 활동을 오히려 억압했다는 관련 기록이 있다. 한성치과의사회(1925.6.9)에 대한 연구를 보충한 뒤 협회 설립일 변경에 관해 협회 이사회의 승인을 얻어 정기대의원총회에 상정하자” 6) 2009년 2월 치협 정기이사회에서는 ‘재검토의 필요성이 있다’고 논의했고7), 3월 협회사편찬위원회에서는 “협회 설립일 변경에 관해 숙의하고, 민감한 문제인 만큼 ‘협회 설립일 변경의 건’의 치협 정기총회 상정 여부는 오는 4월 7일 열리는 치협 임시 이사회의 결정에 따르기로” 했다8). 이런 과정을 거쳐 결국 제58차 정기대의원총회(2009. 4.25)에 일반의안으로 제출됐다.

“일반의안 제2호; 협회 창립기념일 변경 및 치협 ‘마크’ 디자인 변경에 대한 건 협회 창립기념일이 현재 10월 2일로 되어 있는데, 당시 창립된 조선치과의사회는 일본인 치과의사들이 주도한 단체로서 정통성이 없다는 협회사 찬위원회의 의견과 창립기념일을 변경하는 것이 타당하다는 대한치과의사학회의 의견이 있음’9)

총회에서 치협 ‘마크’ 디자인 변경의 건은 가결(찬성 129, 반대 20)이었으나 협회 창립기념일 변경의 건은 ‘치과의사학회 내부의 의견불일치로 인해 철회’10)됐다.

이처럼 현행 기념일을 둘러싸고 벌어진 논란의 요지는 ‘일제 강점기에 일본인 치과의사들 위주로 결성된 조직을 과연 대한치과의사협회의 전신(前身), 또는 모체(母體)로 볼 수 있는지’ 여부다. 이는 우리나라 근대의 성격을 규정하고 있는 식민성(植民性, coloniality)을 어떻게 보는가에 따라 좌우될 문제이다.11)

# 현행 창립기념일은 어떻게 만들어졌나?

치과계 주요 단체의 창립기념일에 대한 공식적인 논의가 처음 이루어진 것은 1981년 봄이었다. 당시 용산구치과의사회는 서울특별시치과의사회(이하 ‘서치’) 제30차 정기대의원총회(1981.4.4)에 ‘서울시치과의사회 창립기념일 제정의 건’을 제출했고 이 건은 집행부에 일임하는 것으로 의결되었다. 그로부터 3주 후12) 경주에서 열린 치협의 제30차 정기대의원총회(1981.4.25)에 서울 및 군진지부가 ‘치협 창립기념일 제정안’을 제출했다.

일반의안 제16호; 치협 창립기념일 제정안(서울, 군진지부) (요지)개인, 단체, 국가 등 모든 곳에 생일이 있으나 치협은 아직 생일이 없기 때문에 이를 제정하여 매년 기념행사를 가져야 함. *1921년 10월 2일 조선치과의사회 창립총회” 13)

이처럼 ‘요지’ 내용에 ‘1921년 10월 2일’을 부기(附記)하여 놓고도 군진지부 대의원은 ‘제안 설명이 필요 없다’고 하였고 날짜도 지정하지 않았다. 의장은 ‘날짜는 집행부에서 선정하기로 하고 창립기념일을 제정하자는 동의(안)’으로 ‘토론 없이’ 표결에 붙여 만장일치로 가결했다14)

총회 이후 집행부는 ‘위임’받은 날짜 선정 작업을 당연히 됐어야 함에도 불구하고 이사회나 사무국 차원에서 창립기념일 제정에 따른 후속 조치를 취했거나 ‘매년 기념행사’에 가졌다는 기록은 찾아볼 수 없다.

7개월 여 지난 1981년 11월, ‘제정된 창립기념일이 방치’되어 있음을 지적하면서 종합학술대회 제목에 ‘창립 00주년 기념’을 삽입하자는 제안이 있었다15). 이 제안자는 마침 1982년 4월 총회에서 감사로 선출됐는데, 총회 직후 학술대회 제목을 ‘대한치과의사협회 창립 제61주년 기념 제34회 종합학술대회’로 할 것을 공개적으로 제안했고16) 이 제안은 그 해 10월에 실현17)되어 오늘에 이르고 있다.

창립기념일 제정으로 달라진 것이 하나 더 있다면 1992년(창립 71주년)부터 ‘사무국의 휴무일이 된 것’18)을 꼽을 수 있다.

한편 만 3년에 걸친 ‘서치’ 창립기념일 제정 과정19)에서는 일정한 노력과 성의를 볼 수 있다. 1981년 정기총회 이후 제3회 정기이사회(6.3)에서 ‘창립기념일은 경성치전 제1회 졸업일을 기준’으로 하고 차기 총회에 상정키로 했다. 다음해 제31차 총회(1982.3.27)에서는 이 안건을 신임 집행부(회장 김홍기)에 넘겨 연구 검토키로 의결했고, 다시 제32차 총회(1983.3.26)에서는 제출된 3안(案)-‘1909.6.9’(경성치과의사회), ‘1925.6.9’(한성치과의사회), ‘1962. 6.9’(서울특별시치과의사회) 중 택일하도록 집행부에 일임했다.

이후 집행부는 ‘1925년 6월 9일’로 결정했고, 1984년 6월 12일 창립기념 리셉션(세종홀, 200명 참석)을 개최한 이래 매년 구강보건상 시상식과 연계하여 기념행사를 개최하고 있다.

# 현행 창립기념일의 의의(意義)는?

1)생일 잔치와가을

치협과 서치의 창립기념일 제정의 동력(動力)이 사실상 한 개인의 의지에서 비롯됐음을 간과할 수 없다. 상향식 총회가 가능해 진 1981년 봄, 용산구치과의사회, 서치, 그리고 치협 정기대의원총회에 제출된 ‘창립기념일 제정의 건’들은 모두 7년여에 걸친 일관(一貫)된 노력의 산물이었다.

“‘생일 없는 고아’ 꼭 무슨 영화 제목 같기도 하지만 이는 사실 우리 齒協을 두고 하는 말이다. 왜냐하면 우리 齒協은 아직 창립일자도 모르고 지나오고 있기 때문이다. 이 어찌 한심한 일이 아니랴 유독 우리 齒協만이 아직 이런 창립기념일에 관한 것을 관심마저도 가지고 있지 않았던 것 같다. 창립된지도 엊그제가 아니라 이미 半世紀가 지난..” 20)

이처럼 그는 이미 1974년 초부터 창립기념일 찾기를 호소하였다. 그해 11월 치협 기관지에 1920년대 치과계를 다룬 기사21)가 실렸고, 이 기사를 읽은 후 그는 보다 구체적이고 적극적인 제언(提言)으로 ‘1921년 10월 2일’을 창립기념일로 당연시하고 기정정사실화했다.

“‘그동안 필자 나름대로 몹시 궁금히 여기고 있는 문제가 齒科月報 제89호 제6면 韓國齒科醫學史 槪觀 시리즈’를 보고 풀렸기에 이에 다시 提言코저 한다…(중략), 더 이상 論할 필요도 없고 또 주저할 필요도 없을 것 같다. 이제 남은 절차로서는 오는 4월 齒協 정기총회에서 하나의 議案으로 上程, 採擇 可決하여 치협 창립기념일로서 확정만 지우면 될 일이다. 이 의안은 집행부에서 상정시켜야 함은 두말할 나위도 없다.

우리는 오늘날까지 창립기념일도 모르고, 卽 生日없는 처량한 나날을 보내고 있었으나 찾고 보니 50餘年이란 긴 歲月이 흘렀다. 그러므로 내년 10월 2일에는 제54주년 창립기념행사를 갖고 종합학술대회를 개최한다면 더욱더 意義있는 날이 될 것이며,(중략)

치과의사의 생일날을 성대히 보내기 위해서…. 10월이면 덥지도 춥지도 않은 결실의 계절로 모임을 갖기에는 아주 적당한 시기이다. 왜 지금까지 이렇게 좋은 계절에 이렇게 의미 있는 날을 그대로 보냈는지 안타까울 뿐이다. 관심이 없어서였는지? 아니면 그날을 몰라서였는지 모르겠으나…. 무관심처럼 나쁜 것이 없고 무서운 것이 없다고 하였다.

무관심하다는 것은 그 대상을 사랑하지 않는다는 것이다. 우리는 자기가 사랑하는 대상에 무관심할 수 있겠는가? 우리가 속해 있는 치협에 대해서 좀더 眞擊한 관심을 가져야겠다”22)

이러한 제언 내용은 6번의 정기총회를 거치는 동안 반영되지 못하다가 ‘상향식 총회’가 처음 적용된 1981년 총회에 이르러 비로소 ‘上程, 採擇 可決’되었고 그나마 대내외적으로 ‘生日’로 공개된 것은 이듬해 ‘가을’이었던 것은 이미 살펴본 바와 같다. 제안자는 위 글에서 회원들의 ‘무관심’을 질타하고 소속감을 호소하였다. 그러나 그는 그리 오래지 않은 식민지기에는 ‘무관심’하였다. ‘1921년’이 웅변하는 식민지 현실과 일본인 조직의 창립일이라는 사실에 고민했다는 흔적은 찾을 수 없다.

1970년대 후반(後半)과 1981년 4월까지 6~7년 동안 ‘1921년 10월 2일이 아닌 창립기념일’을 찾아내려는 노력은 과연 없었던 것인가? 치협은 1978년 가을 ‘건국 30주년 기념’ 종합학술대회(11.9~11. 하얏트리젠시호텔)를 ‘국제대회 규모로’ 성공적으로 치른 바 있다23). 당시 ‘치과계의 저력(底力)을 과시’했음을 자부하였던 치협은, ‘조선치과의학회 제1회 학술대회(1947.5.18)’를 종합학술대회의 모체로 보고 있었다24).

그러나 ‘건국 30주년’을 기념한 지 고작 2년 남짓 지난 1981년 4월, 치협은 스스로 ‘창립 60주년’을 선택했다. 이러한 이율배반은 단순한 무심)인지, 역사의식의 결핍인지, 아니면 역사에 대한 의도적인 외면인지 알 수 없다. 결국 창립기념일 제정 과정에서 ‘식민 경험’은 철저히 배제되고 ‘생일잔치와 가을 날씨’가 부각됐다.

# ‘긴 역사가 좋다’ (?)

창립기념일 제정에 관련하여 당시 치협 회장은 “어떤 기관이나 단체든 긴 역사를 갖는 것이 좋다. 대외적으로도 역사가 긴 것이 좋고 회원들도 자긍심을 가질 수 있다”고 하였다.

의료계 주요단체들은 정부의 공문서나 회의록에 나열된 단체 이름의 ‘순서’가 뒤바뀌는 경우 항의와 시정 요구에 열심이다. 이처럼 조직의 ‘위상’에 민감한 만큼, 자기 단체의 연혁(역사)을 최대한 늘려 잡으려는 경향이 있다.

2008년에 창립 100주년을 기념했던 대한의사협회는 그 연혁에 의사연구회(1908), 한성의사회(1915), 조선의사협회(1930), 건국의사회(1945) 등 자주적 성격의 단체 이름을 전면에 배치하면서 식민성의 흔적을 희석하는데 성공했다. 대한한의사협회는 1909년 대한의사총합소(大韓醫士總合所)를 내세울 수 있음에도 불구하고 국민의료법에 따른 1952년 창립을 표방하고 있음은 다소 의외이다.

대한치과의사협회, 대한간호협회, 대한약사회는 모두 식민지 시기인 1920년대에 뿌리를 두고 있다. 대한간호협회는 2001년 5월 국회 대회의실에서 ‘창립 78주년 기념식’과 ‘한국간호 100년 화보집 발간기념회’를25), 2003년에는 올림픽펜싱경기장에서 창립 80주년 기념행사 및 제6회 전국대회를, 2007년에는 창립 84주년 기념행사 및 제7회 전국대회‘를 성황리에 개최했다. 치협이 ‘1921년 10월 2일’이 아닌 다른 날을 창립기념일로 채택하는 경우, 적어도 대한간호협회보다 역사가 뒤쳐지는 모양을 감수하게 된다.

# 식민지 시기 치과 의료를 어떻게 볼 것인가?

1)경성치전과서울치대

“...1954년 6월 25일, 이 날은 박명진 학장의 생애 중 가장 호화스러운 영광을 누린 길일(吉日)이다.

즉 齒大 25주년 근속 표창식과 축하연이 성대히 거행되어 문교부장관, 서울대학교 총장, 각도, 시 치과의사회 대의원과 유지(有志)를 비롯하여 치대 교직원 및 재학생 등 500여명이 參席裡에 치대 후원회, 대한치과의사회, 서울대학교 학장 일동, 교직원 일동, 재학생 일동, 유네스코 한국위원단으로부터 각각 박명진 학장의 업적을 찬양하는 화환 및 기념품 증정이”26) 해방 후 전쟁을 거치면서 치과계를 재건하여 이끌어 온 지도자의 업적을 기리고자 쟁쟁한 인사들이 모두 참석한 이 자리의 이름에 ‘25주년’이란 표현이 안타깝다. 그 자리에 함께 한 사람들은 ‘경성치과의학교 및 경성치전’이 ‘齒大’와 동의어며 ‘1929년~1954년’은 ‘근속이 가능한 태평성대’였다고 본 것일까?

식민지-해방-정부 수립 등 정치적(?) 문제는 ‘학문 연구나 교육’과 상관없다고 본 것일까? 사실 내심은 불편하였으되 겉으로 드러내지 않았던 것일까? 혹시 ‘(해방 후) 10년 근속’은 너무 짧으니 식민지 15년을 덤으로 붙여 ‘긴 역사가 좋다’는 시류(時流)에 부응한 것은 아니었을까?

사정이 이러하다면 1925년 이후 20년간 경성치과의학교와 경성치전의 일본인 졸업생 1,000여명의 이름이 ‘서울대학교 치과대학 동창회 명부’에 수록되어 있는 사실은 어색하기는 커녕 자연스런 일이다. 또한 서울대 치과대학과 서울대치과병원이 그 ‘연혁’의 첫 줄에 ‘1922년 4월 경성치과의학교’를 명시하고 있음도 자연스럽다고 볼 수 있겠다27)

지금의 서울대학교는 1946년 8월 국립 종합대학안에 따라 경성대학(옛 경성제대)과 전문학교(관립 8, 사립2, 그중 경성약전은 1950년)를 통합해 만들었다. 당시 국립서울대학교 11개 단과대학들이 현재 내세우고 있는 ‘연혁’을 보면 법대(1895), 농대(생명과학대, 1906), 약대(1915), 치대(1922)는 해방 이전으로 거슬러 올라가 있으나 나머지는 해방 이후를 기원으로 삼고 있다.

일제가 만든 경성제대와 각종 전문학교를 모태(母胎)로 하였음은 공통적임에도 불구하고 설립연도를 미군정기 1946년으로 삼은 대학과 대한제국기 또는 일제 식민지기로 삼은 대학은 식민성에 대한 시각과 해석이 어떻게 다른 것인가?

2)말레이시아,필리핀 치과의사협회

국제 치과계에 치협이 능동적으로 등장한 첫 공식 무대는 1967년 제5차 아시아태평양치과의사연맹(APDC) 서울 총회였다. 그 이전 APDC 총회 개최지는 동경(1차 1955, 3차 1961), 마닐라(2차 1958), 싱가포르(4차 1964)였다. 세계치과의사연맹(FDI) 총회가 아시아에서 개최된 것도 동경(1982)을 필두로 마닐라(1986), 싱가포르(1990), 홍콩(1995)이 서울(1997)을 앞선다. 일본을 제외하면 모두 식민 지배를 받는 동안 서양근대 치과의료가 도입된 나라들이다.

18세기 후반부터 영국의 식민지였던 말레이시아는 1957년에 독립하였으나 말레이시아 치과의사협회(Malaysian Dental Association)는 그 연원을 식민지 시기인 1938년에 두고 있다. 창립 초기는 영국인들이 이끌었으며, 1963년에 창립 25주년을 기념했다28)

필리핀은 16세기 이래 스페인, 20세기 말 이래 미국, 1942~45년에 일본의 지배를 받았다. 필리핀치과의사협회는 2차 대전 이후 창립되었으나 1908년의 “필리핀치과의사회를 전신으로 삼고 있다. 역시 초기부터 미국식으로 치과의사법, 제도와 조직, 술식 등을 이식받아 발전해 왔으며 2008년은 창립 100주년을 기념하는 ‘Centennial Year’였다29)

이 나라들의 경우 식민지 경험은 치과의사협회의 연혁에 아무런 혼선이나 논란을 야기하지 않는 것으로 보인다. 물론 이들의 식민 경험은 우리가 겪은 것과 다른 특수성이 있었을 것이다. 만일 조선의 식민 모국이 일본이 아니라 미국이나 유럽의 어느 국가였다면 창립기념일을 둘러싼 논란의 양상은 적잖이 다르지 않았을까?

# 앞으로 어떻게 할 것인가?

20세기 초 일본에 의해 조선에 이식(移植)된 치과의료의 성격에 대해 두 가지 시각이 공존한다. 당시 치과의료는 식민 모국의 내지인(內地人)을 위한 것이었고 결국 식민지배에 기여했음을 강조하는 시각과, 선진적인 일본 치과의료의 이식이 해방 후 우리나라 치과의료 발전에 토대가 되었음을 인정하는 시각이다30). 이는 우리 근대사에서 식민기를 바라보는 서로 다른 관점, 즉 ‘식민지 수탈론’과 ‘식민지 근대화론’이 치과의료 분야에 그대로 투영되어 있는 것으로 볼 수 있다.

한성치과의사회(1925~1942)와 조선(현합)치과의사회(1921~1945)는 두 시각을 대변하는 상징적 의미를 내포하고 있다.

창립기념일을 둘러싼 식민성의 연막을 걷어내고 그 의미를 명확히 하려는 노력은 중요하다. 민족주의적 당위론이나 실용주의적 현실론에 함몰되지 않으면서 유연하고 건강한 토론을 거쳐 ‘사회적’ 합의를 이끌어내는 과정을 거쳐야 할 것이다.

현행 창립기념일을 유지하든 새로 제정하든 그 과정의 참여자가 소수에 그친다면 어떤 결정도 의미는 퇴색된다. ‘무관심처럼 나쁜 것이 없고 무서운 것이 없다’고 하였던 35년 전의 지적이 다시 반복될 뿐이다.

1981년에 현행 창립기념일 제정이 가능했던 것은 ‘상향식 총회’ 도입으로 지부 의견이 적시(適時)에 반영될 수 있었던 덕분이었다. 지금 회원 대부분은 창립기념일에 대해 잘 모르며 관심도 적다. 현행 창립기념일의 재검토에 관련된 모든 것은 회원들의 적극적인 관심과 여론을 폭넓게 이끌어낼 수 있는지 여부에 성패가 달려있다고 본다.

글_ 조영수 대한치과의사협회 부회장

치과의사학 교육과정개발위한 교수협의회 창립

<각주>

1) 대한치과의사협회 창립기념일에 대한 공청회(2009.9.9) 지정토론 1.

2) 대한치과의사학회 부회장

3) 임경빈. 대한치과의사협회와 서울시치과의사협회의 기원에 대한 小考. 大韓齒科醫史學會誌 1994; 15(1):41-52.

4) ‘창립일 재검토 대의원총회 상정, 치협 협회사편찬위원회 제반사항 검토’ 치의신보 1295호 2004. 8.30.

5) 변석두 대의원 장시간 지적 ‘눈길’ 치의신보 1356호, 2005.4.28

6) ‘일부 위원 재구성 준비 만전, 협회사편찬위원회 회의’. 치의신보 1699호. 2008.12.22

7) ‘협회마크·창립일 변경 재검토, 4월 치협 대의원총회 상정키로’ 치의신보 1716호. 2009.2.26

8) ‘위원들 업무·진행 일정 등 정보 공유, 협회사편찬위원회 회의’. 치의신보 1724호. 2009.3.26.

9) ‘제58차 치협 정기대의원총회 상정 정관개정(안) 및 일반의안’ 치의신보 1732호, 2009.4.23.

10) ‘치협 마크 디자인 변경된다’ 치의신보 1735호. 2009.5.4

11) 치협 홈페이지 연혁 중 ‘해방 이전 일본인 관련' 내용에 대해 수년전 한 회원이 문제를 제기했던 것이나 2007년 봄 서울대병원의 ‘대한의원 100주년 기념사업’에 대해 논란이 벌어졌던 것도 유사한 맥락에서 볼 수 있다.

12) 1980년 3월 치협 대의원총회는 “치협 총회 후(後) 1개월 이내에 지부총회를 개최하고”를 “...전(前) 1개월 이내...”로 정관(定款)을 개정하여 1981년부터 상향(上向)식 총회가 가능하게 되었다.

13) 대한치과의사협회. 제30차 정기대의원총회 회의자료, 1981. 4쪽.

14) 대한치과의사협회 총무국. 제30차 정기대의원총회 회의록 및 녹취록, 1981.

15) 邊碩斗. [덴탈미러] 齒協 創立紀念日. 치의신보 244호. 1981.11.10.

16) _____. [덴탈미러] 綜合學術大會의 反省: 치의신보 255호. 1982.5.10.

17) ‘21년 全鮮齒科醫師會가 母胎-創立61돌 맞은 大韓齒科醫師協會 발자취’. 치의신보 265호. 1982. 10.15.

18) 공지사항 2. 협회창립 71주년 기념일(10월 2일): 사무국 휴무. 제5회 정기이사회 회의록. 1992.9.3.

19) 서울특별시치과의사회. 서울특별시치과의사회 회사. 1995, 554-6. 576-77, 599-601.

20) 변석두. [提言] 치협 창립기념일을 찾자. 月刊 치과계. 1974; 2(4):37.

21) 치협역사편찬위원회. 한국치과의학사개관. 제1차 자료모집초고-4. 치과월보. 89호 1974.11.15. 6면

22) 변석두. [提言] 조선치과의사회 창립총회일을 치협 창립기념일로 하기를. 치과월보 91호. 1975.1.15

23) ‘미증유의 대성황 이룬 기적... 한마디로 成功裡... 역사적인....’. 치의신보 176호. 1978.12.10

24) ‘치협 종합학술대회 연혁’. 치의신보 174호. 1978.11.1.

25) ‘간협 창립 78주년 기념식 성료’, 치의신보 1090호. 2001.5.19

26) 최효봉. 고 박명진 학장. 月刊 치과계. 1974; 2(3):51-53.

27) 서울대학교치과대학 ‘화보(畵報) (1922-1989). 1989 ; 서울대학교 치과병원사 (1924-2006). 2007.

28) http://www.mda.org.my/01_about_05history.htm

29)http://www.pda.ph/version2/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53

30) 조영수. 식민지 조선의 치과의업자(齒科醫業者): 1905-1945. 大韓齒科醫史學會誌 2006; 25(1):51-106.