(2) 방사선에 의한 전신적(全身的)장해

방사선 조사로 인체가 받는 전신적 영향은 실효선량에 좌우된다. 실효선량에 의한 가장 낮은 문턱값은 일시적인 백혈구 감소를 일으키는 수준인 약 250mSv이다. 이는 백혈구를 생성하는 골수가 가장 방사선에 약하다는(감수성이 높은)것을 의미한다. 1Sv에서는 급성 방사선증(식욕부진, 오심, 구토, 전신 권태감)이 나타난다. 피폭량에 따라 여러 증상을 보이지만 일반적으로 전구기, 잠복기, 발현기, 회복기로 나눠진다.

① 전구기 : 식욕부진, 오심, 구토, 전신 권태감이 주된 증상으로 피폭량이 많을수록 일찍 증상이 나타난다.

② 잠복기 : 전구기의 증상이 없어져서 비교적 무증상인 시기이다. 피폭량이 많을수록 잠복기는 짧아진다.

③ 발현기 : 20Sv 이상 피폭되면 잠복기는 없고, 중추 신경증후군을 보이며 1~2일에 사망한다(중추신경사). 8Sv 이상이라면 7~10일 후에 소화관 증후군이 출현하고 결국에는 사망한다(소화관사). 1Sv 이상 피폭되면 약 30일 후에 골수장해 증후군이 나타난다. 4Sv로는 50%, 7Sv에 노출되면 99%가 사망한다(골수사에 의한 경우가 많다).

④ 회복기 : 사망을 면하면 회복기에 들어간다. 피폭량이 많을수록 회복에 걸리는 시간이 길고, 후유증이 남는 경우도 빈번하다.

위에서 거론한 급성방사선장해 이외에 만성방사선장해는 일반적으로 암과 유전적 영향에 대한 내용들이다. 특히 2011년에 발생한 일본 후쿠시마 원전사고로 발생했던 방사능 오염수 방류로 인한 사회문제가 최근 들어 크게 부각되어 있다.

(3) 방사선 피폭에 의한 발암(發癌) 가능성

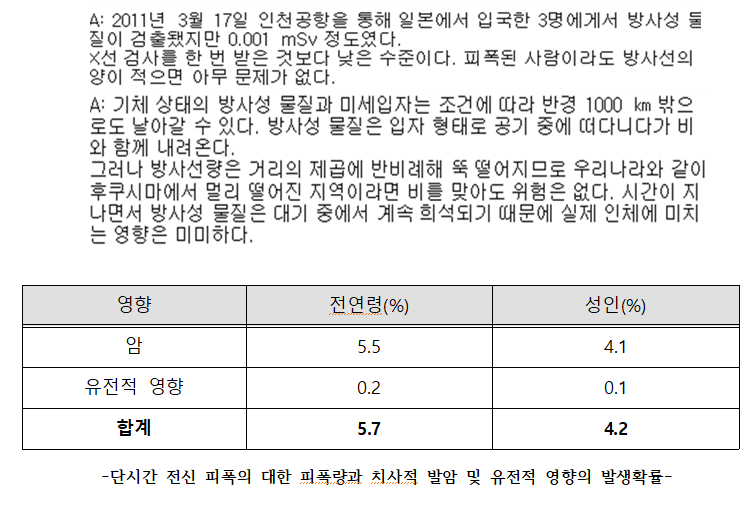

단시간에 1Sv의 방사선에 피폭되면 치사적 발암확률이 5.5% 증가하는데 이 확률은 피폭량(실효선량)에 비례한다고 한다. 따라서 100mSv에서는 0.55% 비율로 된다. 국가암정보센터에 따르면 우리나라에서 2013년 기준으로 모든 암의 발생률은 인구 10만 명당 1년에 445.7명(남자 449.9명, 여자 441.5명)이었다. 이웃한 일본의 경우 2011년 일본의 인구동태 통계(후생노동성)에서 암으로 사망하는 비율은 남성이 32.5%, 여성은 24.2%이다.

LNT가설(확률적 영향)에서는 남녀를 구별하지 않았으므로 평균 28%로 0.55%를 적용시키면 집단 전원이 100mSv에 1회 피폭된 경우 암으로 사망하는 일본인이 28%에서 28.55%로 늘어나게 된다.

이러한 치사량이 1Sv에서 5.5%라면 10Sv에서는 55%일까? 그것은 아니다. 왜냐하면 10Sv의 경우 이미 치사선량을 넘고 있기 때문이다. 사실, 100mSv 이상에서는 LNT가설에 따른다는 합의가 성립되어 있지만 그 미만에서는 명백한 결론이 나와 있지 않다는 것이다.

일본의 원자폭탄 생존자들의 평균 피폭량이 200mSv이고 scoliosis 환자에서 사용된 의료용 X-ray(유방피폭선량)가 100mSv, 원자력발전소 근로자들에서 19.4mSv, 그리고 태아 때 방사선에 피폭된 어린이에게서 백혈병이 발생한 경우의 피폭량은 약 10mSv로 보고되었다.

이보다 더 낮은 선량에 피폭되는 부분에 대해서는 모두 방사선량이 증가함에 따라 암 발생 위험이 증가한다는 것에는 동일하나 문턱값의 존재여부와 암 발생위험 증가의 형태가 LNT 모델에 따르는 것이 합리적으로 받아들여지고 있다,

(4) 방사선피폭의 유전적 영향

동물실험의 경우 1Sv의 방사선피폭의 경우에서 0.2%로 유전적 영향이 나타났다고 보고되었고 ICRP(International Commission on Radiological Protection)에서도 동일한 결과로 보고되어 있다. 하지만 히로시마, 나가사키의 원폭피해에 관한 조사나 그 후 핵실험이나 원자로 사고의 조사에서도 인간에 대한 방사선의 유전적 영향에 대한 연구보고는 없다.

한편 ‘유전적 영향’ 하면 태아의 피폭 또한 떠올리는 사람이 많다. 태아피폭과 유전적 영향은 다른 것일까? 양쪽 모두 출생 시 이상으로 나타나는 경우가 많으므로 혼돈하기 쉽지 이는, 명백히 다른 것이다. 태아피폭은 소아나 성인이 피폭되어 각각 개인에게 생기는 장해와 같고 개체의 문제이다. 모체 안에서 피폭되었거나 출생 후 피폭 되었는지에 대한 차이만 있다.

하지만 태아에서의 방사선 피폭은 방사선에 대한 감수성이 높으므로(특히 임신초기에 높다) 기형 발생에 대한 문턱값을 100mSv정도로 설정하고 있다.

문제는 유전적 영향은 아버지나 어머니 또는 양쪽이 피폭된 후에 수정해서 생긴 아이에게 방사선에 의한 것으로 생각되는 장해(염색체 이상이나 기형)가 있는가 하는 것이다.

그러나 실제로는 방사선 특유의 장해는 거의 없으므로(염색체 이상이나 기형은 다른 원인으로도 생김)피폭자의 아이의 장해 빈도가 피폭되지 않은 부모의 아이보다 유의하게 높은지를 통계학적으로 더 살펴봐야 한다.

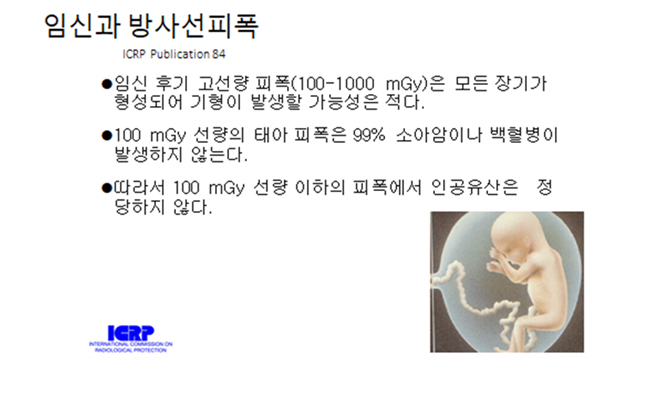

ICRP는 ‘ICRP 보고서 90(2003a)’에서 배아 및 태아피폭에 관해 다음과 같은 결론에 도달했다(ICRP Publication 103, 2007년 보고에서도 같음).

① 배아 발생의 착상 전기에서 조사에 의한 치사적 영향은 100mSv 미만에서는 매우 적다.

② 기형 유발에 관해서는 100mGy 전후에 문턱값이 있어 100mGy 미만에서는 기형 발생 리스크는 위험성이 심각한 것으로 받아들여지지 않는다.

③ 위험성이 높은 지능에 대한 문턱값은 최저 300mGy이고 100mGy 미만에 대한 자궁 내 피폭에서는 태아의 지능에 대한 어떠한 영향도 실질적으로 의미가 없다.

④ 여러 증례 대조 연구에 의해 모든 종류의 소아 암이 증가하는 증거가 제공되고 있다.

소아에서의 조기 피폭 후의 위험성은 성인을 포함한 집단 전체의 위험성의 대략 3배로 가정한다. 즉, 치사, 기형, 정신발달 지연에 대해서는 100mSv 미만인 자궁 내 피폭에서는 생기지 않는다고 간주되지만 출생 후의 발암에 대해서는 자궁 내 피폭이 저선량에서도 위험성이 증가할 것이라고 보고 있다. 하지만 그 증가는 존재한다고 하더라도 그 양은 상당히 적은 정도로 추산되고 있다.

⑤ 따라서 배아/태아에 대한 100mSv 미만의 흡수선량에 피폭되었다 해도 임신중절이 필요한 것은 아니다.

글_ 김영진 박사

전 건강보험심사평가원 상근 심사위원

대한치의학회 고문 역임

제 23회 ‘치과의료문화상’ 수상

제 30회 보건의 날 ‘대한민국국민포장’ 수훈