자동기술법 (automatisme)

앙드레 마송과 미로가 주로 활용한 자동기술법은 무의식의 세계를 작품에 투영하려는 초현실주의의 대표적 기법으로, 오토마시즘이라고도 부른다.

자동기술법은 모든 습관적 기법이나 고정관념 등의 이성적 의식들이 배제된 상태에서 손에서 자발적으로 흘러나오는 움직임으로 그림이 이루어지는 것으로, 이 과정에서 나타난 우연적 형태를 작품화한 초현실주의적 의도와 특징이 잘 드러나는 기법이다. 무의식의 세계를 기술하는 초현실주의자들은 꿈과 우연, 원시적인 이야기 등을 자동기술적 표현으로 불가사의하기 짝이 없는 이미지를 자유롭게 전개시킴으로써, 새로운 미의 세계를 펼쳐 보이고자 하였다.

에른스트에 의해 시작된 프로타주, 데칼코마니 등도 우연적인 효과를 만들어 내는 자동기술법의 일종이며 오브제의 사용도 자동기술법의 범주에 넣기도 한다. 자동기술법은 이후 의미가 넓어져 마티에르의 처리나 필세에 있어 무의식적인 취급이 예기치 않게 나타나는 우연적 효과 모두를 가리키는 일반적 조형용어로 쓰이게 됐다. 자동기술법은 초현실주의 미술에 있어 가장 중요한 개념으로 문학 등 다른 장르에도 영향을 미치게 되었다.

초현실주의 미술의 초기인 1920년대에 이 기법이 주로 쓰였던 자동기술법은 초현실주의와 이후 전개되는 추상표현주의의 표현적 특징에 결정적인 영향을 끼치게 된다. 즉, 추상표현주의 미술의 '올오버 페인팅'이라는 전면균질적 회화의 배경이 되는 중요한 개념이다.

오브제(Objects)

'오브제'는 입체적인 물건이라는 뜻이지만, 예술에 있어서 오브제는 작가가 예술과 관련없는 물건 등을 일상적 용도에서 떼어내어 작품의 맥락에 결합시킴으로써 관객으로 하여금 잠재한 욕망이나 환상을 불러일으키게 하는 기법을 말한다.

물건들이 사용되는 본래의 목적으로부터 떨어져 나와 작품 속으로 편입되면서 이상한 연상 작용이나 특이한 체험을 불러일으키는 효과를 낳았기 때문에 화가들이 즐겨 사용해 왔다.

특히 뒤샹의 선례에서처럼 물건이나 제품을 아무런 가감이나 손질도 하지 않고 그대로 미술관 안으로 들여온 오브제를 특별히 '발견된 오브제' 또는 '레디 메이드(기성품)'라고 한다. 오브제를 사용하게 되면서부터 조각과 회화의 차이가 모호해졌음은 물론이고 예술과 생활 간의 경계에 대해서도 의문을 던지게 되었다. 오브제의 우연적 효과에 관심이 많았던 초현실주의 작가들은 오브제를 강제적 욕망이나 환상을 유도하는 상징적 기능의 물체, 발견된 오브제, 환영오브제, 자연물의 오브제, 주술적 도구의 오브제, 재난으로 일그러진 오브제, 몽상적 기능의 오브제, 움직이는 오브제 등 12가지로 나누어 정리하였다.

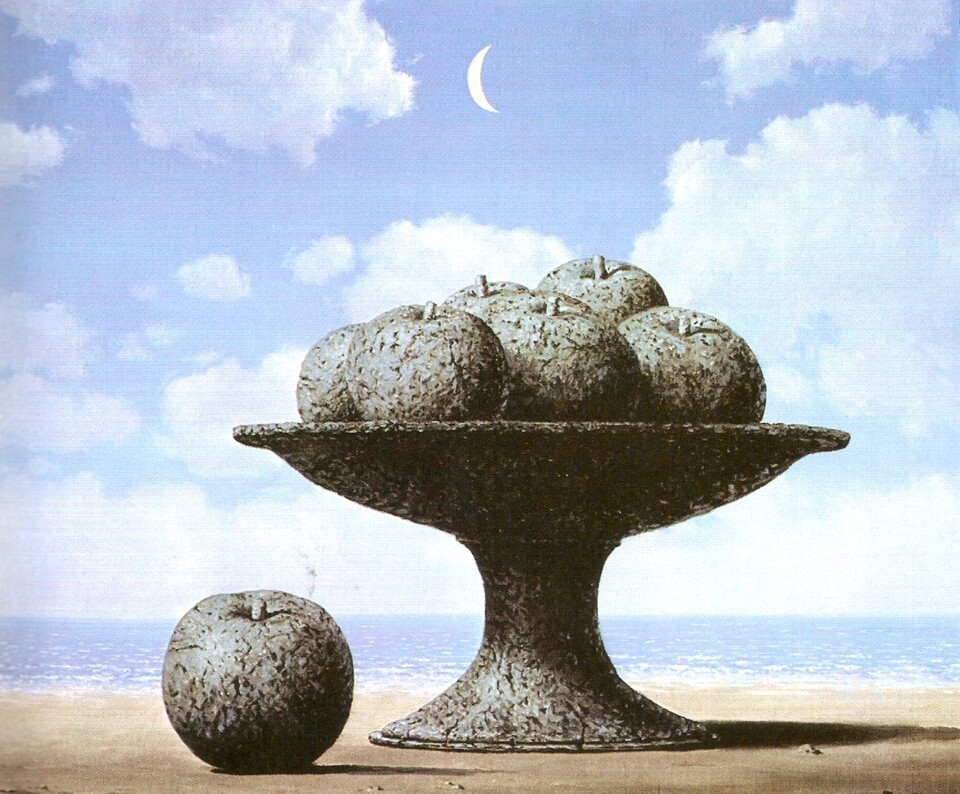

데페이즈망 (Depaysement)

르네 마그리트가 주로 활용한 전위적인 기법으로 어떤 물체를 본래 있던 곳에서 매어내는 것으로 문학에서 '해부대 위에서의 재봉틀과 우산의 만남'을 이야기하는 로트레아몽의 시구는 '데페이즈망'의 적절한 예라 하겠다.

초현실주의 회화에서는 낮익은 물체를 뜻하지 않은 장소에 놓으므로써 꿈속에서 밖에 없는 화면을 구성했는데, 이는 심리적 충격뿐 아니라 보는 사람의 마음속 깊이 잠재해 있는 무의식의 세계를 해방시키는 역할을 한다. '데페이즈망'의 대표적 작가로는 마그리트를 들 수 있으며 콜라주와 오브제도 일종의 전위라 할 수 있는데 이 방법들은 예술의 새로운 차원을 여는 데 기여했다.

우연적 효과의 표현기법

프로타주 (frottage)

이 기법은 에른스트가 1925년 마룻바닥의 얼룩을 보고 있다가 거기에서 온갖 환각이 생긴다는 것을 깨닫고 발견한 기법이다. 나뭇결이나 거친 물체면 위에 종이를 대고 연필로 문질러 나타난 이미지 효과를 회화에 적용하는 기법으로, 간접적인 방식으로 우연적 효과에 의해 이미지를 만들어 낸다.

이 기법은 우연한 효과와 함께, 몇가지 피사물을 의식적으로 짜 맞추거나, 거기에서 나타난 무늬 위에 붓을 덧칠하는 다양한 방식으로 이용될 수 있다. 이미지 자체의 '우연성'을 중시하는 프로타주로 제작한 초기의 30여 점의 작품은 에른스트가 박물지(historre naturelle)」라는 책자로 출판 하고 있는데, 이 작품들에 등장한 형상들은 나뭇잎, 헝겊 따위를 프로타주하여 얻어 낸 이미지에서 인간의 머리, 괴물, 바다 풍경 등으로 변모시킨 것이다.

데칼코마니 (decalcomanie)

유리나 종이 등에 유화물감을 칠하고 겹쳐서 펼쳐 나타난 이미지를 활용하는 기법 이다. 원래는 도기나 유리기구 등에 특수한 종이에 그린 그림을 옮겨서 염색하는 기 법으로, 회화에서는 미끄러운 성질의 종이에 물감을 칠하고 그것을 접었다가 다시 펴 거나 또는 다른 종이를 그 위에 대고 눌렀다가 떼어냄으로써 생기는 우연한 효과를 삭 품에 이용한 것을 의미한다. 이 기법에 따른 우연한 형태인 산맥, 산림수목, 인간장기등에 부분적으로 가필을 해서 신비스러운 분위기와 영상을 표출하도록 한다.

1935년 오스카 도밍게즈가 그의 과슈 작품에 처음으로 도입했으며 에른스트도 2차 세계대전 직전에 종종 이용했다. 보통 회화에서 데칼코마니는 그 자체로 완성된 그림으로 이용하기보다 그 과정에서 생기는 우연한 이미지나 어긋남의 효과를 이용한 것이다.

레이요그램 (rayogram)

미국의 초현실주의 사진가인 만 레이가 최초 실험하였던 기법으로 명암 속에서 추상적 사진영상을 얻어내는 것이다. 카메라를 사용하지 않고 직접 감광 재료 위에 물체를 얹어 거기에서 만들어지는 명암 속에서 추상적 사진을 만들어 내는 것이다. 포토그램과 같은 의미로 파리에 있던 만레이가 1923년 1923년 블룸이란 잡지 4월호 표지에 발표하면서 이 명칭을 붙였다. 후에 그는 자작집에서 레이요 그래프로 고쳐 부르기도 했다. 1921년 자비로 출판의 한정판으로 레이요그램 작품을 트리스탄 짜라의 시와 함께 발표하기도 하였다.

콜라주 (collage)

화면에 인쇄물, 천, 쇠붙이, 나뭇조각, 모래, 나뭇잎 등 이질적인 여러 가지 물질을 붙여 구성하는 기법으로 초현실주의 작품에서도 기성품에 손질을 가하지 않고 전혀 엉뚱한 물체끼리 조합시킴으로써 별개의 새로운 현실을 만들어 비유적, 연상적, 상징적 효과를 노리는 방법으로 쓰인다.

후에 프로타주를 선보였던 에른스트는 1919년부터 초현실주의적인 콜라주 작품을 시도했는데, 그의 작품은 잡지, 카탈로그, 삽화 등의 그림을 부분적으로 오려 아무 관련성 없이 재배치하여 무의식 속에 잠재되어 있는 환상의 세계를 일깨운다. 또한 1924년 「두 어린이가 나이팅게일에 놀랐다」라는 작품에서는 문짝, 손잡이 등의 사물을 콜라주하여 초현실주의 사상에 부합되는 이미지의 세계를 창조하였다.