지난해 치과개업 756개 폐업치과 572 개 ....임플란트 고정체 생산액은 2조 160억 원

[덴탈뉴스=김선영 기자] 대한치과의사협회(회장 박태근)와 치과의료정책연구원(원장 박영채)이 치과분야 통계집인 2023년 한국치과의료연감을 발간했다.

치과의료연감에 따르면 ’22년 치과병ㆍ의원의 건강보험 진료비는 5조 4,051억 원으로 ’21 5조 2,213억원 보다 전년대비 3.5% 증가한 것으로 나타났다. 22년 급여비는 3조 8,111억 원으로 21년 3조 6,833억 원보다 3.5% 증가한 것으로 나타났다.

# 치과보장률 의과에 비해 현저히 낮아

’22년 치과 건강보험 보장률은 치과의원 34.3%, 치과병원 26.8%였으며 건강보험 보장률은 전년대비 치과병원은 1.1%p 감소하고 치과의원은 1.1%p 증가한 것으로 나타났다.

치과의 보장률이 ’16년부터 ’19년까지 꾸준히 상승하다 이후 증감을 반복하는 추세이지만 아직 의과(의원 60.7%, 병원 51.4%(’22년 기준))에 비해 현저히 낮은 수준이다. 22년 연령층별 치과 요양급여비는 아동・청소년 6,553억 원, 청년 8,395억 원, 중・장년 1조 6,283억 원, 노년 2조 4,319억 원에 달했다. 60~64세 치과 요양급여비 대비 65~69세의 급여비는 약 2.7배로 나타났다.

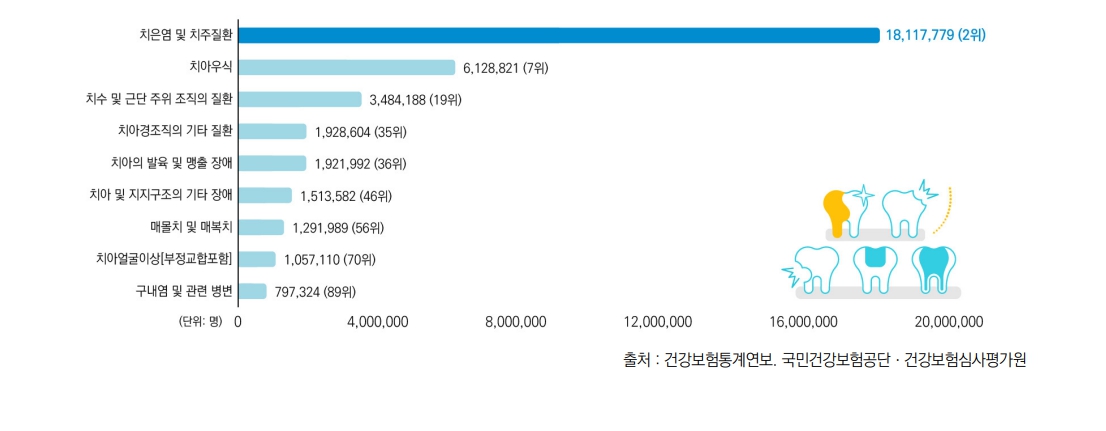

치은염 및 치주질환이 ’22년 다빈도 상병 2위를 차지했다. ’22년의 다빈도 상병 100위 중 치과질환은 9개가 포함됐으며 치은염 및 치주질환은 환자 수 1,812만 명으로 2위, 치아우식은 613만 명으로 7위를 차지했다.

주요 치과진료행위의 건강보험 진료금액을 살펴보면 ’23년 임플란트 진료비 1조 1,505억 원, 스케일링은 4,339억 원이었으며 부분틀니는 2,780억 원, 완전틀니는 1,929억 원으로 나타났다.

임플란트의 경우 건강보험 보장이 시작된 ’14년부터 급격히 증가하다 ’17년 일부 정체되었으나 ’18년 본인부담금이 50%에서 30% 인하되며 큰 폭으로 상승했다.

12년에 급여가 시작된 완전 틀니및 13년에 급여가 시작된 부분틀니의 경우 시작 시점부터 ’18년까지 꾸준히 상승하였으나 이후 지속적으로 감소하고 있는 것으로 나타났다. 반면 스케일링은 ’13년 급여 시작시점부터 ’23년까지 지속적으로 증가하는 추세다.

구강수준을 알 수 있는 우식경험영구치지수를 보면 ’21-22년 12세 아동의 우식경험영구치지수는 1.94개였으며 ’00년 3.30개, ’10년 2.08개, ’21-22년 1.94개로 감소추세이나, 최근 5년간 증감을 반복하고 있으며 모든 연도에서 남자보다 여자의 우식경험치아가 높게 나타나고 있는 것으로 조사됐다.

#성인의 치주질환 유병률 30.5%

’16~18년 성인의 치주질환유병률은 30.5% 였다. ’12년 22.7%로 감소하다가 ’13년 이후 꾸준히 증가 추세며 모든 년도에서 여자보다 남자의 치주질환유병률이 높은 것으로 나타났다. 22년 65세 이상 노인의 저작불편호소율은 33.7%로 나타났다. ’07년 56.1%에서 ’14년 46.6%, ’22년 33.7%로 변화하였고, 증감을 반복하지만 전체적으로 감소 추세다. ’08년 이후로 남자보다 여자의 저작불편호소율이 높게 나타났다.

활동 치과의사 수는 ’10년 20,936명, ’16년 24,150명, ’23년 28,392명으로 지난 13년간 35.6% 증가했다. ’23년 활동 치과의사는 28,392명이었으며 이 중 치과병의원 근무 비율은 93.6%였다. 23년까지 배출된 총 치과의사 전문의는 16,171명에 달했다.

’17년 경과조치 시행에 따라 ’18년부터 전문의가 급속도로 증가하였고, 특히 통합치의학과 전문의 배출 비율 높았으며 ’23년 치과의사 전문의는 총 310명 배출됐다.

# 활동 치과위생사는 48.4%에 불과

’22년 면허등록 치과위생사 97,549명, 면허 대비 활동 치과위생사 비율 48.4% 였으며 면허등록 치과위생사는 10년 만에 2배 이상 증가했으며 지속적으로 증가 추세다. 면허등록 대비 활동 치과위생사 비율은 ’09년 52.5%에서 계속 감소하다 ’19년 50.9%로 증가했고, ’22년 전년 대비 0.9% 낮은 48.4%가 활동하고 있는 것으로 나타났다. ’22년 면허등록 치과기공사는 38,244명, 국가시험 합격자는 787명이었다.

면허등록 치과기공사는 ’12년 29,461명에서 ’22년 38,244명으로 증가했으며 치과기공사 국가시험 합격자는 ’12년 1,278명에서 ’22년 787명으로 증감을 반복하지만 감소 추세로 볼 수 있다.

치과병의원에서 근무하는 간호조무사는 ’22년 19,089명 ’09년 14,234명에서 지속적으로 증가하다 ’16년 18,399명으로, ’19년 19,436명으로 급증하였다가 ’20년 이후 감소하는 추세다. 치과병의원에서 근무하는 간호조무사의 98% 이상이 치과의원에서 근무하고 있는 것으로 조사됐다.

# 개업 2.4% 감소 폐업은 21.1 증가

치과병의원 수를 보면 ’23년 치과병원 239개소, 치과의원 19,032개소, 전체 치과병의원 19,271개소에 달했다. ’00년 10,652개소에서 ’23년 19,271개소로 80.9% 증가했고, 계속 증가 추세다. 치과병의원 개・폐업 수를 보면 ’23년 개업 치과병의원 756개소, 폐업 치과병의원 572개소였다. ’13년 대비 ’23년에는 개업 33.3%, 폐업 26.7% 만큼 감소하였으나 ’20년 대비 개업 2.4%p 감소했으며 폐업은 21.1%p 증가했다.

치과대학/치의학전문대학원 학생 현황을 보면 ’23년 치과대학/치의학전문대학원의 입학생은 755명, 졸업생은 746명이었다. 지난 10년간 평균 입학생은 759명, 졸업생은 746명임. ’23년은 전년 대비 입학생 6.9% 증가했으며 졸업생은 1.8% 증가했다.

치위생(학)과 학생 현황을 보면 ’23년 치위생(학)과의 입학정원은 5,229명, 졸업생은 4,769명이었다. ’23년 치위생(학)과의 입학정원은 전년 대비 33명 감소했고, 졸업생도 224명 감소했다.

’23년 치기공(학)과의 입학정원은 1,165명, 졸업생은 904명이었으며 입학생은 ’18년 1,435명으로 증가했다가 ’20년 1,167명으로 급격하게 감소했다. 졸업생은 약 1천명 수준에서 900명 수준으로 감소했다.

치의과학 연구개발비를 살펴보면 ’22년 정부투자 치의과학 연구개발비는 604억 원으로 전체의 2.2% 차지했다. ’08년 114억 원에서 ’22년 604억 원으로 증가하였으나 보건의료 전체에서 2% 수준으로 정체되어 있음을 알 수 있다. 정부부처별 치의과학 연구개발비를 보면 ’22년 부처별로 과학기술정보통신부, 다부처, 교육부 순으로 높았다.

’22년 치의과학 연구개발비 604억 원 중 과학기술정보통신부가 300억 원, 다부처가 98억 원, 교육부가 57억 원, 보건복지부는 55억 원을 차지하고 있었다.

# 치과용 임플란트 고정체 생산액 2조 160억 원

’23년 의료기기 생산액에서 치과용 임플란트 고정체는 2조 160억 원으로 1위를 차지했다. 치과 임플란트는 1위, 2위, 치과용 임플란트 시술기구는 9위에 위치하여 상위권을 차지하고 있다.

치과 임플란트 산업 활성화와 코로나 엔데믹에 따른 체외진단시약 생산 감소로 임플란트 관련 품목이 상위권에 위치하고 있는 것으로 보인다.

# 치과용 임플란트 고정체 수출액 5.3 억 달러 12.8% 증가

의료기기 수출액 상위 10위 품목을 보면’23년 의료기기 수출액에서 치과용 임플란트 고정체는 5.3억 달러로 1위, 치과용 임플란트 상부구조물 8위 차지했으며 전년 대비 치과용 임플란트 고정체는 12.8%의 증가율을 보였다.

’24년 보건복지부의 구강분야 예산은 105.4억 원으로 ’17년 대비 579.1% 상승되었으나 ’23년 144.9억 원 대비 27.3% 축소된 것으로 나타났다.

전체 구강분야 예산 중 ‘장애인 구강진료센터’가 63.0%, ‘치의학 의료기술 연구개발’이 30.4% 순으로 높은 비중을 차지했으며 ’24년부터 국립치의학연구원 설립 예산이 2억 원이 추가된 것으로 나타났다.

OECD국가의 전체 보건의료비 중 치과의료비 비중에서 한국은 5.4%로 7위를 차지했다. 한국의 치과의료비 비중은 ’10년 37위에서 ’22년 7위로 큰 폭으로 상승했다. 국민 1인당 치과 외래 진료 횟수 중 한국은 1.0회로 OECD 국가 중 15위를 차지했으며 1위는 네덜란드 3.3회로 한국의 약 3배 수준이었다.

한국의 인구천 명당 활동 치과의사 수는2010년 0.42명에서 2019년 0.51명으로 연평균 2.2%씩 증가했다. 이는 OECD 국가 중 헝가리(3.6%) 다음으로 높은 수치다. OECD 국가 22개국의 연평균 활동치과의사 수 증가율은 0.6%이다. 한국의 인구천 명당 활동 치과의사 수는 ’10년 0.24명에서 ’19년 0.51명으로 21.4% 증가했다.