(4) 치과방사선 방어

‘치과방사선 방어’란 촬영실 내에서의 방사피폭방지 및 촬영실외부의 방사선량을 적절히 통제함으로써 환자와 방사선관계 종사자, 그리고 방사선시설 주변에 상주, 통행하는 일반 사람들이 방사선으로 받는 위해를 막기 위한 모든 행위나 시설을 말한다. ‘방사선 방어시설’이란 방사선 피폭을 방지하기 위하여 진단용 방사선 발생장치를 설치한 장소에서 이동가능하거나 제거할 수 없는 ‘방사선 차폐시설’과 ‘방사선장해 방어용 기구’를 통칭한다.

1) 콘빔CT(CBCT)실의 방어목적

CBCT는 치과병, 의원에 설치되는 진단용 방사선기기 중 가장 많은 방사선을 방출한다.

CBCT는 파노라마보다 더 정확한 영상을 제공하며 입체적인 3D영상까지도 구현할 수 있는 장점을 보유하지만 1회 피폭 방사선량은 0.6~1mSv로써 1회 0.011mSv인 파노라마촬영의 60배 이상, 0.003mSv정도인 치과용 표준촬영의 200~300배 이상에 이른다. 그래서 영국의 ‘HPA’는 2010년에 CBCT시설의 방사선방어에 대한 ‘권고기준’을 제정하였다.

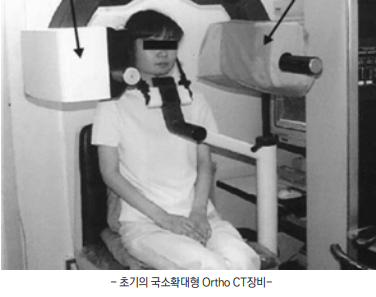

CBCT 개발의 역사를 살펴보면, 1973년, 컴퓨터의 발전에 힘입은‘ Hounsfield’[※컴퓨터 단층촬영(CT) 진단기술 개발에 기여한 공로로 1979년 ‘Allan MacLeod Cormack’ 과 함께 노벨생리의학상을 공동수상한 영국의 전기기술자]에 의해 ‘EM Scanner’가 개발된 이후 CBCT에 대한 본격적인 연구가 시작되었다. 그리고 1989년에 ‘Toyofuku’등은 1조의 X-선 관구와 3인치의 영상증배관을 이용하여 ‘치과용 CT’장비(Fluroscopic CT)를 개발하였고 1997년 ‘Arai’등은 고해상도의 화상을 얻기 위해 4인치의 영상증배관을 이용한 ‘국소확대형 CT’장치(Ortho CT)를 개발하였다.

이후 2001년 ‘Tokuoka’는 작은 직경의 영상증배관을 이용하여 악궁 전체에 걸쳐 이동하면서 촬영이 가능한 ‘PSR 9000N’을 개발하여 진정한 의미의 CBCT 시대를 열게 되었다.

CBCT(Cone Beam CT)는 원뿔(Cone)형태의 X-선 투과체를 이용, 감쇄효과를 2차원 평면으로 검출하고 3차원적 영상정보도 구현하는데 피사체의 영상화영역(FOV; Field of View)을 정육면체 체적소로 분할하고 이들의 농도 값을 산출하여 모든 방향에서의 상을 재구성할 수 있다.

일반 CT는 2차원 팬(Fan)빔 스캐닝 시스템을 이용하지만 CBCT는 3차원 콘(Cone)빔 스캐닝을 적용한다. 즉 일반 CT와 CBCT의 기본적인 원리는 비슷하지만 부채꼴 형의 X-선을 사용하는 Conventional CT는 선원형 검출기를 사용하여 각 검출기에 입력되는 정보를 바탕으로 2차원의 단면상을 구성하는 반면, CBCT는 원뿔(Cone)형태의 X-선 투과체를 사용하여 이의 투과감쇄효과를 2차원적인 평면으로 검출한다. 그리고 이 데이터를 연산하여 3차원적 영상정보까지 재현 가능한 장점을 구비하였으나 피폭방사선량이 크다는 단점이 있다. 바로 그 점이 HPA가 제정한 ‘콘빔CT실의 방어목적’이 된다.

2) CBCT실과 인접구역의 방어

영국의 ‘Health Protection Agency(HPA)’는 콘빔CT 시설 설계에 대한 권고기준(HPA 2010a, HPA 2010b)을 제정하였고, 이는 자격을 갖춘 전문가가 치과용 콘빔CT 시설을 설계할 때 고려해야 할 지침들을 제공한다.

콘빔CT의 스캔 당 발생되는 산란방사선 양은 많은 요인들에 의해 좌우되나, 관전압과 최대 FOV(Field of View)는 좋은 예측요인이 아니다. 선량분포 역시 콘빔CT 장치 주변의 모든 방향에서 균일하지가 않다. 이에 따라 ‘HPA 2010a’에서는 최대 산란방사선량은 스캔 당 1m 거리에서 2~40μGy 범위 이내여야 한다고 주창한다. ‘SEDENTEXCT팀’이 검사한 결과 대부분의 장비는 스캔 당 6~12μGy 범위로 측정되었으며 이는 HPA에서 제시하는 산란선량범위 이내임을 확인할 수 있었다.

자세한 방사선 방호정보는 적절한 방어수준을 계산할 수 있도록 공급자 또는 제조자에 의해서 제공되어야 하며 동시에 방어벽의 두께를 계산할 때 사용하는 장치의 작업부하도 고려되어야 한다. 그러므로 방어시설의 설계는 자격을 갖춘 전문가가 지침 및 규정에 맞추어 시행하도록 정해져 있다.

‘HPA 2010a’에서는 치과의원의 경우 주당 20스캔의 작업부하, 치과병원에서는 주당

50스캔의 작업부하를 제안하고 있다. 또한 임상에서 콘빔CT의 사용이 계속적으로 증가하고 있으므로 작업부하의 제안 역시 꾸준하게 개선해야 한다고 되어있다. ‘SEDENTEXCT팀’의 작업부하 검토결과 HPA의 이러한 제안은 매우 합리적인 것으로 확인되었다.

3) CBCT 촬영실의 구비조건

콘빔CT 촬영자(방사선 관계 종사자)의 위치는 촬영실 밖이어야 한다. 내부에 있는 경우 그 후방에 설 수 있는 방어용 칸막이 형태로 추가방어를 제공해야 한다. 촬영자는 언제나 환자와 출입구를 잘 관찰할 수 있는 곳에 위치하여야 하며, 유사시에 비상중단 장치를 사용하여 촬영을 멈출 수 있어야 한다.

이것은 방어가 되는 환자보기 창을 통해서 이루어질 수 있다. 비상중단 장치는 촬영자가 보호되지 않은 상태로 촬영실에 들어가서 작동시킬 필요가 없도록 촬영자 가까이에 위치되어 있어야 한다(HPA 2010 a, HPA 2010b).

촬영 전에 컴퓨터 소프트웨어로부터 노출의 승인을 요하는 장치의 경우, 네트워크를 통하여 콘빔CT 제어장치 근처에 촬영자가 없을 때 노출이 승인되는 가능성을 감소시키기 위해 컴퓨터를 반드시 X선 촬영 장치에 근접한 위치에 두어야 한다.

콘빔CT 장치는 일반적으로 매 촬영 전에 시간이 걸리는 예열과정이 필요 없도록 주전원 공급은 켜져 있는 상태에 있어야 한다. 만일 다른 촬영장치가 한 방에 같이 설치되어 있으면 한 장치가 사용되는 동안 다른 촬영장치가 작동하지 않도록 연동장치(interlock) 시스템을 반드시 갖추어야 한다.

글_ 김영진 박사

전 건강보험심사평가원 상근 심사위원

대한치의학회 고문 역임

제 23회 ‘치과의료문화상’ 수상

제 30회 보건의 날 ‘대한민국국민포장’ 수훈