야수파

1890년에 ‘하나의 그림이란 전투마나 누드나, 또는 어떤 일화이기 이전에 본질적으로 하나의 평평한 면, 즉 어떤 일정한 질서로 구성된 색채로 덮인 면이라는 것을 기억하라’고 말한 것은 드니였지만, 이것을 잠재적인 혁신적 개념으로 구현한 것은 바로 마티스였다.

차분하고 소박한, 주로 종교적 성격을 띤 드니의 그림들은 그의 발언이 시사했던 가능성들을 탐구할 조짐조차 거의 보이지 않았다. 실재로 장식적인 미술에 대한 마티스의 해석은 드니 자신의 의도와는 거리가 멀었다. 그럼에도 불구하고, 드니의 작품들은 금세기 초에 파리에서 전시됐던 다른 나비파(Nabis) 화가들의 작품과 함께, 드니의 작품들이 본래 가지고 있다고 보았던 것보다 큰 효력을 가졌던 듯싶다. 1890년대와 금세기 초 첫 10년에 걸쳐, 그들은 개인적인 후원자를 위한 장식적 패널화의 형태를 취한, 새로 부활되고 있던 대형화의 경향을 따르고 있었다. 이러한 대형 그림들은 단순히 학대된 이젤화는 아니었다. 그들 가운데 특히 보나르와 뷔야르(Vuilard)는 인상파 화가들이 발견한 문제인 새로운 회화적 문제를 빛의 효과와 엄격하게 구성된 표면의 패턴에로 끌고 들어가고 있었다.

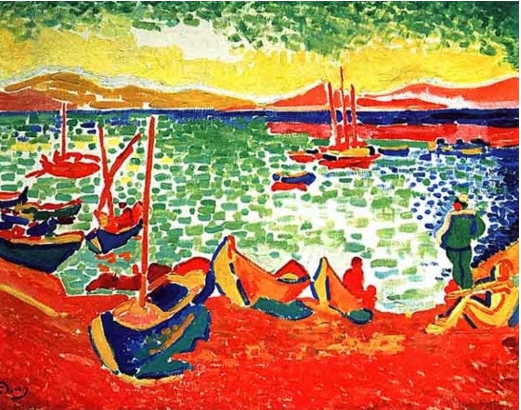

드랭과 블라맹크 역시 1906년은 성공의 해였다. 블라맹크는 샤투에서 과거 어느 때보다도 왕성하게 그렸다. 그에게 있어서 유일한 표현수단이었다. 즉, 튜브에서 곧바로 짜내어 임패스토의 굽은 선으로 표현하는 기법은 그의 작품을 특징지어주었다. 그는 관람자로 하여금

물감이 회화의 실제적인 부분이라는 것을 깨닫도록 고무했고 그리하여 이러한 풍경하는 사투 근처의 강이나 마음의 기록이 아니라 일차적이요 궁극적인 표현의 수단이었던 것이다. 그러나 우리가 블라맹크자신의 작품에 대한 코멘트를 읽고 나면, 우리는 보다 급진적이고 폭발적인 그림들, 즉 이 당시에 드레스덴에서 활동하던 독일의 다리파(Die Bricke) 에 가까운 양식을 기대하게 될 것이다. 블라맹크의 선과 색채의 구사는 표현적이란 단어를 연상시키지만, 그러나 그것들은 밝은 색채의 흔쾌한 즐거움을 벗어나 어떤 특정한 표현적인 아이디어를 진정 전달하였던가? 반 고흐의 작품에 즉발적으로 매료되었던 그는 후기인상파들의 독단적인 색채와 공간의 정의에 대한 실험을 거듭하는 이유들을 무시했다. 결국 그에게 충격을 주었던 것은 색채의 정서적인 힘에 대한 이러한 연구의 결과였지 그 뒤에 숨어 있는 아이디어가 아니었다.

이러한 색채의 구사는 비록 블라맹크만이 아니라 모든 야수파들에게 다 자유롭고 상해하게 쓰여 졌던 바 그들은 순수 색에 대한 단순한 시간적 즐거움 이상으로 그들의 회화에 대한 정당화를 필요로 하지는 않았다고 말하는 것이 대체로 옳을 것이다. 그러나 블라맹크의 급진주의는 화면 밖으로 학대되지는 않았다. 그의 주제 선택과 구성은 확실히 인상파에서 연원하고 있으며, 실로 그의 구성 요소의 배치 방법은 피사로의 인상주의와 매우 가까웠다. 이것은 그가 우리로 하여금 믿게 하려 했던 부드러운 마음을 지닌 야만인의 작품이 아니라 인상파의 반동적인 연구생의 작품이었던 것이다.

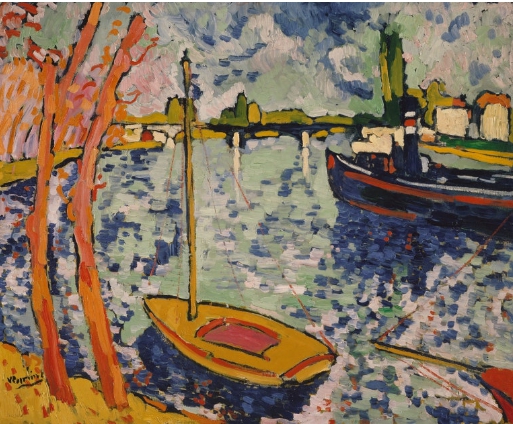

만약 블라맹크의 인상주의에 대한 빛이 대부분 무의식적인 것이었다면, 1905년 말이나 1906년 초 무렵에 드랭은 모네에 의해 수행된 하나의 프로젝트에 대해 고의적인 재평가를 내렸는데, 이것이 곧 볼라르가 의뢰했던 템즈강 시리즈이다. 드랭은 이 런던 체류기간 중에 야수파의 가장 괄목할 만한 작품을 내놓았다. 그는 다양한 빛의 특질과 강 위에 떠도는 갖가지 안개의 짙고 옅음을 날카롭게 표현했는데 이 작품들은 단순히 인상파의 재연적인 반응이 아니라 개성있고 주관적인 방법으로 재해석(re-interpreted)된 반응이었다. 드랭은 ‘우리가 작품을 할 때 사물을 관찰하고 그것들을 옮겨놓기 위해서라면 우리는 아무리 그 사물에서 멀리 벗어나도 상관없다!’라고 썼다. ‘색채는 다이너마이트의 충전물이 되어 빛을 발하는 것이다. 모든 사물이 실제 이상으로 고양될 수 있다는 이념은 그 참신성으로 볼 매 매우 좋은 것이다.’

자기 앞에 펼쳐진 것을 현실 이상의 것으로 초월시키려는 생각은 아마도 그가 19세기에서 벗어나고 있던 그런 방향을 설정해주고 있었던 것 같다. 블라맹크의 경우에 그러했듯이 드랭에게도 색채란 그의 그림의 테마였고, 재현의 한계를 뛰어넘으려고 시도했던 것도 바로 이 색채라는 매체를 통해서였다. 이 템즈강 연작들에 있어서 그의 색채는 그 어느 때보다도 힘차고 반향적이었지만 어떤 부조화도 피하고 충돌이나 다이너마이트의 충전 따위를 완전히 제어했다.

[ 출처 - 『현대미술의 개념』 니코스스탠코스편 | 성완경 | 김안례譯 | 문예출판사 ]