임플란트 시술 전문의사 부족이 원인 … 중국 100만 명당 치과의사 137명에 불과

중국의 경제발전과 1인당 소득 증가와 고령화에 따라 치아건강에 대한 국민 관심도가 높아져 치과 의료서비스 시장이 계속 확장하는 추세다. 이에 발맞추어 치과 기구 시장도 급성장하기 시작됐다.

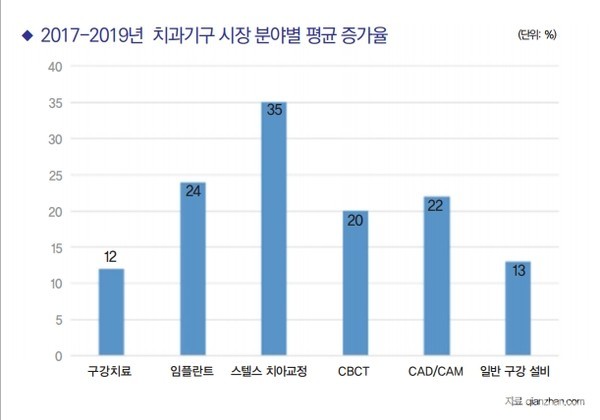

2017년부터 2019년까지 치아 교정과 임플란트의 평균 증가율은 각각 35% 및 24% 로 치과기구 시장에 가장 빠른 성장세를 보였다.

쳰잔(前瞻)은 2012년부터 임플란트 시장이 폭발적으로 성장하기 시작했고 임플란트 개수가 18.3만 개에서 2020년에 380만 개로 21배 성장할 것으로 예상했다.

# 60세 이상 인구 2.6억 명 전체 인구 20% 달해

2020년까지 진행했던 7차 인구센서스 데이터에 중국 60세 이상 인구수가 2.6억 명이 넘어 전체 인구의 20%에 달하는 것으로 나타났다. 중국 고령화 심화로 치아 결핍 인구 비율이 늘어나 임플란트 수요량은 지속 증가할 것으로 전망된다.

그러나 중국 내 임플란트 시장 침투율은 선진국에 비해 크게 떨어진다. 스트라우만(Straumann)의 연구결과에 의하면, 선진국 임플란트 침투율은 일반적으로 100-200개/만 명, 침투율이 가장 높은 한국과 이스라엘이 600개/만 명을 기록했다. 그러나 중국은 2020년 기준, 25개/만 명으로 임플란트 침투율은 아직 낮은 것으로 조사됐다.

침투율이 낮은 이유 중 하나가 바로 임플란트 시술 전문 의사 부족이다. 중국은 100만 명당 배치된 치과의사가 137명에 불과하다. 이에 반해 유럽과 미국 등 선진국은 100만 명당 500~1500명의 치과의사가 있다.

중국의 경우 특히 임플란트 자격을 갖추는 의사도 치과의사 중의 11%만 차지한다. 이에 비해 우리 한국의 경우 임플란트 침투율이 가장 높은 것은 국내 치과의사의 80%가 임플란트 시술을 하고 있다.

따라서 중국의 경우 임플란트 업체들과 중국 내 치과의사협회의 협업을 통해 중국 내 학술 보급 및 치과의사 교육을 강화시켜 더 많은 치과의사가 임플란트 자격을 얻을 수 있도록 하는 것이 중국 내 임플란트 시장의 발전을 이끌 수 있을 것으로 기대된다.

#중국 내 임플란트 임상교육 투자가 호재 될 것

태평양 증권 연구보고에 따르면, 진료비 1만 위안/개 기준, 중국에서 35~54세의 임플란트 침투율이 5%~10%, 55~64세의 임플란트 침투율이 1%~2%, 65세 이상의 임플란트 침투율이 1%~2%를 적용하면 임플란트의 잠재 시장규모는 1,500억 위안에서 3,000억 위안을 달성할 것으로 예상된다.

따라서 중국 내 임플란트 교육에 대해 국내 기업들의 투자가 이루어진다면 중국 내 임플란트 시장은 더욱더 성장할 것으로 예측된다.

중국 임플란트 수입액은 2019년 약 3억 7695만 달러에서 2020년 4억 429만 달러로 7.3% 증가했다. 2021년 1월~5월 기간에도 상승하는 추세를 이어가며 전년 동기 대비 142.5%를 증가한 2억 4684만 달러를 기록했다.

‘19년, ‘20년에 스웨덴, 독일, 이스라엘, 스페인 등 국가의 수입 증감률이 마이너스 수치를 기록했으나 한국과 일본으로부터의 임플란트 수입은 증가세를 보였으며 올해에도 여전히 호조세를 이어가고 있다.

2021년 1월~5월 기준, 중국은 일본에 대한 임플란트 수입증가율이 233.4%로 1위를 차지했다. 한국으로부터의 임플란트 수입액이 일본 수입액의 2배에 육박했다.

# 스트라우만(Straumann) 노벨 시장 점유율 32% 차지

중국 내 임플란트 브랜드별 시장 점유율을 보면 90% 이상 수입 브랜드로 시장을 차지하고 있다. 유럽 브랜드인 스트라우만(Straumann)과 노벨(Nobel) 이 2000년대 초반에 중국 시장에 진출했고 2가지 브랜드만으로도 시장 점유율이 32%를 기록했다.

유럽은 많은 임상실험 데이터를 보유하고 있어 중국에서 브랜드 인지도가 높다. 그러나, 대부분 브랜드의 임플란트 단가가 9,500 위안 이상으로 고급품 시장을 차지하고 있다. 가성비가 높아 중국 국민들이 선호하는 한국 임플란트는 개당 6,500~9,000 위안으로 중등급 시장의 50% 이상의 점유율을 보유하고 있다.

중국 로컬 브랜드가 늦게 출발해 시장 점유율이 많이 낮고 저가 시장은 주로 중국 내 업체로 4,200위안~ 4,000 위안에 달한다. 또한 2020년까지 15개 업체가 임플란트 연구 생산의 자격을 취득했다. 베이징 BLB(莱頓), 장쑤성 TRAUSIM(創英), 쓰촨 성 HUASHI(華西), 산동성 WEGO(威高) 등 중국 주요 로컬 브랜드를 이루고 있다.

중국 로컬 임플란트 브랜드는 한국 임플란트에 비해 가성비가 뛰어나지 않으나 업체들이 지속적으로 장점을 취하고 단점을 보완하면서 단가를 인하시켜 시장 점유율을 높이고 있다.

한국 업체는 중국 임플란트 시장 점유율을 확대하기 위해 가장 중요한 소비요인 중 하나인 가성비를 유지하면서 중국 2, 3선 도시에 진출 준비하는 것이 바람직하다고 관계자들은 조언한다.

또한 중국 임플란트 전문의사가 부족하므로 제품 수출 외에, 향후 임상기술을 전수하는 방법도 필요해 보인다.

한편, 올해 이소리(중국 인민대회) 대표가 ‘임플란트 재료비 규범화 및 치료비, 서비스비를 의료보험 청구 의견’에서 △임플란트 관련 비용 표준화, △ 임플란트 품질, 전문의사 수준에 관한 감독 및 관리 시스템 마련,△ 생산 연구업체에게 연구개발에 대한 지원 강화, △ 임플란트를 의료 보험의 청구 항목에 추가해야 한다고 의견을 제시했다.

자료: 쳰잔(前瞻), 태평양 증권(太平洋證券), 한국무역협회, 화징산업연구원(華經産業硏究院), kelete(開立特口腔), 미가(美佳), 중국의료구매(中國醫采罔), 중국 자유무역국 서비스(中國自由貿易區服务), KOTRA 하얼빈무역관 자료 종합