임플란트 식립을 위한 교정-2 (부분교정)

2. 임플란트 식립을 위한 교정-2 (부분교정)

임플란트 공간확보를 위해 우리가 알아야 할 고정원의 조절

(TAD, bracket positioning, IDBS)

결손치가 있을 경우 인접치의 migration이나 대합치의 elongation 은 교정치료없이 임플란트 수복을 진행하는 것을 어렵게 만듭니다. 임플란트를 식립할 공간이 나오지 않는 문제와 임플란트 식립은 가능하더라도 상부보철물의 모양이 좋지 않아 이상적인 수복을 방해합니다.

결손치가 1~2개에 불과한 환자들은 임플란트 치료를 위해 전체 치아에 bracket을 부착하는 전체교정의 기간과 치료비용에 대해 부정적입니다. 그들은 단지 임플란트 보철이 가능해지는 한도 내에서만 교정치료를 받아들이므로 부분적 교정에 대해서만 동의하는 경향이 있습니다.

부분교정은 전체교정과 비교해 고정원 부족이라는 문제를 가지고 있습니다.

특히 부분교정에 포함된 segment의 양극단에 있는 치아들은 교정 후 원치않은 악궁 이탈이나 회전, 공간 발생을 보이게 되므로 이런 움직임을 최소화하려는 노력이 필수적이라 할 수 있습니다.

부분교정 Segment의 terminal tooth를 제어하기 위한 방법으로는 TAD, resin wire splint, indirect bracket bonding 등 다양한 방법이 있습니다.

교정력은 편의상 bracket slot에 삽입되는 wire의 모양에 의한 3차원적인 움직임과 치아의 특정 지점에 가해지는 밀거나 당기는 힘에 의한 움직임으로 구분될 수 있습니다.

Indirect bracket bonding을 통해 segment의 terminal tooth에 부착되는 브라켓슬롯에 와이어가 전혀 힘들이지 않고 passive하게 안착되도록 bracket을 positioning해 줄 경우 wire와 bracket slot 모양의 차이에 의한 terminal tooth의 움직임을 최소화할 수 있습니다.

또한 적극적으로 이동시켜야 할 segment 내부치아에 대해서도 indirect bracket bonding은 장점을 가지는데 밀거나 당기는 교정력에 의한 치관의 tipping을 상쇄시키도록 브라켓의 각도나 base의 두께를 사전에 조절할 수 있다는 점입니다.

여기에 terminal tooth를 bracket이 붙여지지 않은 치아들과 resin wire splinting할 경우 terminal tooth의 고정원은 극대화될 수 있습니다. 물론 여기에 TAD가 사용된다면 고정원은 한층 더 강화될 것입니다.

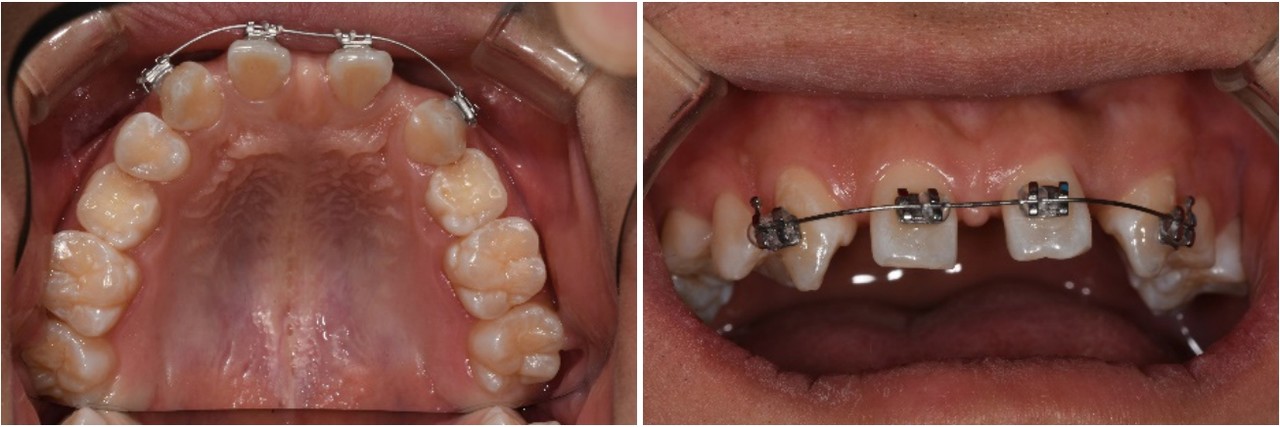

이 환자는 상악 양측 측절치와 양측 제1, 2 소구치, 하악 양측 제1, 2소구치, 양측 중절치의 결손을 가진 multiple congenital missing 환자입니다만 계속적 권유에도 불구하고 임플란트를 통한 전치부의 spacing 해결만을 원하였습니다.

때문에 상악에서만 부분교정을 통해 측절치 임플란트 식립 공간을 확보하기로 하였으며 동시에 상악 중절치의 반대교합 수정을 하기로 하였습니다.

양측 견치의 회전을 수정할 필요가 없고 중절치 이동을 위한 고정원으로 사용하기 위해 견치의 움직임을 최소화하였습니다.

견치 브라켓의 경우 원심쪽의 레진베이스를 두껍게 하여 견치 회전을 그대로 유지하기로 하였고 사전에 제작된 segmental archwire에 bracket slot이 평행하도록 setup하여 transferjig을 제작하였습니다.

중절치의 경우 양측 중절치가 근심으로 당겨지면서 치관의 mesial tipping이 예상되 므로 이를 상쇄해 주기 위해 bracket을 비뚤어지게 붙여서 중절치 치근이 서로 모아지는 방향이 되도록 배열하였습니다.

이어서 상악 양측 제1대구치에서 견치까지 설측에 resin wire splinting을 시행하여 견 치의 고정원을 강화하였습니다.

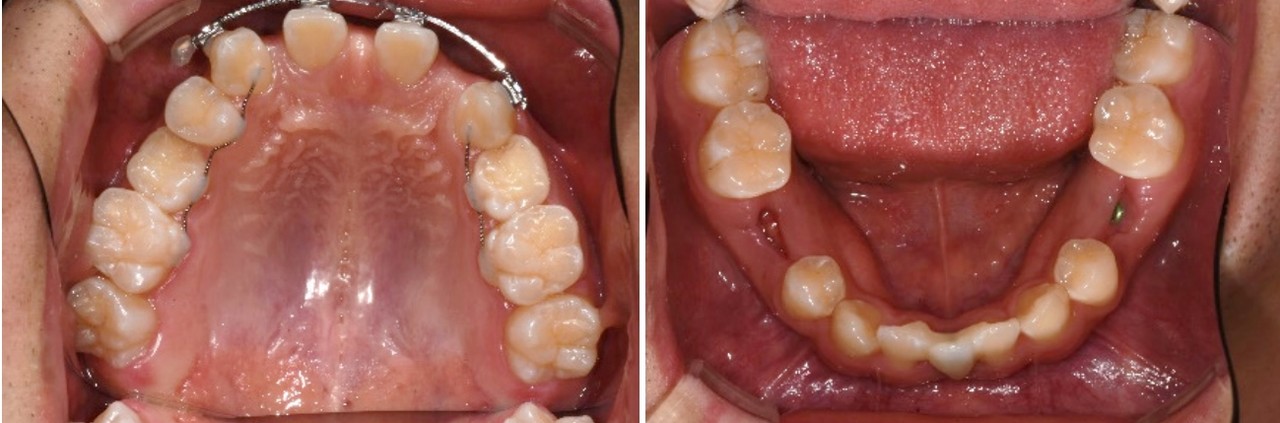

충분한 양의 측절치 공간 확보후 임플란트 식립및 보철로 치료를 마무리하였습니 다. 치근이동이 원활히됨으로 인해 임플란트 식립하기 충분한 공간이 확보되었으며 중절치의 전방이동으로 반대교합이 해소되었습니다.

부분교정은 고정원 문제의 해결여부에 따라 전체교정에 비해 쉬울 수도 혹은 더 어 려울 수도 있으므로 임플란트 공간 확보를 위한 교정치료시 이를 고려하는 것이 필수적이라 하겠습니다.

일반적인 상악 측절치의 경우 전후방적 공간은 평균 6.5미리로 적정 임플란트의 직 경은 3.5미리가 적절하지만 위 증례의 경우 7.5미리를 교정원장님께서 확보해 주셨기 때문에 사용한 임플란트의 직경은 4.0미리를 사용하였습니다.

물론 그에 따른 순측골의 두께가 얇아질 수 있기 때문에 limited flap(Hincision)을 통 한 GBR(xenograft+resorbable membrane)을 시행하였습니다.

임플란트 보철치료가 완료된 후 생길 수 있는 잔여접촉점 사이의 공간 폐쇄를 위해 다시 교정의에게 의뢰하였습니다. 선천적 결손 부위인 하악 양측 제2소구치의 경우 하방의 골밀도는 일반적으로 떨어져 있는 경우가 많습니다.

초기 2.0/2.1/2.2의 드릴링 시에 골밀도를 정확히 체크하여 optimal underdrilling을 고려해야만 예지성있는 초기고정을 얻어낼 수 있고 또한 하방의 이공(mental foramen) 위치를 인지하며 수술을 해야 합니다.

하악전치의 경우 전후방적 공간은 5 미리내 외이므로 onebody implant, 필자는 이번 경우 덴티스의 I fix 2.5X13mm를 사용하였고 큰 무리 없이 임플란트 보철까지 완료하였습니다.

(다음 호에 계속)

● 서울대학교 치과대학 및 동대학원 석박사

● 미국하버드치과대학 교환교수

● 서울대학교 및 인제대학교 외래교수

● 서울H치과 원장

● 서울대학교 치과대학 및 동대학원 졸업

● 가톨릭대학교 대학원 박사(교정학 전공)

● 인제대학교 상계백병원 외래교수

● DentalBean 교정 Course Director

● 서울H치과 원장