마르셀뒤샹

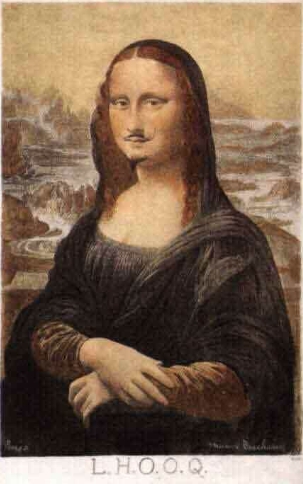

'L.H.O.O.Q', (엘르(L) 아쉬(H) 오(0) 오(0) 뀌(Q))

이 작품은 예술의 전통에 정면으로 도전한 작품으로 신비한 미소로 전 인류의 사랑을 받아온 모나리자에게 연필로 수염을 그려 넣어 우스꽝스럽게 만들며, 무비판적으로 받아들이는 우리의 전통관념에 대해 조롱하고 있다.

또한 불어식 발음으로 ‘그녀의 엉덩이는 뜨겁네’라는 성적인 암시가 들어간 제목까지 덧붙임으로써 근엄한 명작의 아우라를 풍자하고 있다. 뒤샹은 명작이라든가 천재성 혹은 창조력에 대한 사람들의 숭배를 과감하게 파괴하는 이와 같은 행위를 통해 ‘반예술(Anti-Art)’의 전형을 보여 주었다. 1914년 뒤샹이 만든 용어로 알려진 반 예술은 미술에 대한 선입관과 고정관념을 부정하는 개념으로 뒤샹은 그의 실험적인 작품을 통해 반예술의 개념을 실현시켰다.

「L.H.O.O.Q.」에 앞서서 이미 1917년 뉴욕에서 열린 제1회 앙데팡당전에 「샘」이라는 제목의 소변기를 출품하였던 뒤샹은 결국 그리는 것을 포기함으로써 회화의 부정을 실천했지만, 이는 현대미술을 진일보시키는 결과를 가져왔다. 뒤샹 이후 '반예술'이라는 개념은 기존의 사조에 도전하는 모든 새로운 경향을 의미하는 것으로 폭넓게 사용되고 있다.

한스 아르프 (Hans Arp, 1887~1966)

전쟁을 겪으며 전쟁의 원인이 된 문명과 인간적 이기주의에 분노하였던 아르프는 표현 불가능한 초원적인 것과 영원한 것에 접근하는 작업을 통해 인간의 탐욕과 이기심을 부정하고 있다. 자신의 작품을 '선, 면, 형태, 그리고 색채의 구성'이라고 주장하였다.

나무부조, 파피에 콜레, 직물 등 비전통적인 매체를 사용하였던 그는 뒤에 프랑스에 귀화하여 Jean이라고 이름을 바꾸고, 1912년 독일 표현파의 뮌헨 '청기사(靑騎士)' 운동에 참가하였으며, 제 1차 세계대전 중에는 취리히에서 시작(詩作)ㆍ삽화ㆍ콜라주 채색 릴리프 등과 같은 다채로운 작업으로 다다이즘운동을 주도하였다.

다다 시기 그의 작품은 극도로 단순화된 형태이기는 하지만, 초현실주의와 추상주의의 중간인 유기적 추상으로, 탄력이 넘치는 근원적인 인간의 생명력을 보여 주었다. 그 때문에 추상예술 대신 구체예술(具體藝術: 아르 콩쿨레)이라는 명칭을 즐겨 썼다는 이야기는 유명하다.

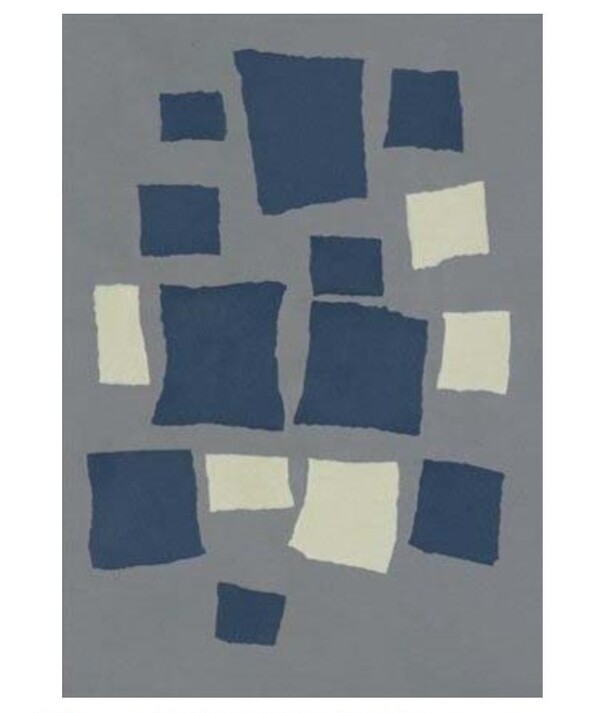

이 작품은 대표적인 취리히 다다의 작가로 활동했던 그가 다다이즘이 추구했던 우연성을 실험한 작품이다. 무작위성과 즉흥성을 이용한 이 작품은 몇 장의 흑백의 종이를 대략적으로 사각형 모양을 찢어서 캔버스 바닥에 뿌리고 떨어진 상태 그대로 풀로 붙여 만든 작품이다. 즉, 우연의 법칙에 따라 배치된 사각형들의 콜라주로 제작된 작품으로 아르프가 최소한의 구성으로 절대적인 순수성을 지향하였던 완전한 추상의 특징을 잘 보여 주고 있다.

다다에서 강조한 ‘우연성’은 예술 창작의 새로운 자극제로 인식되어야 하고 이러한 실험작업은 다다를 이전의 다른 예술운동과 구별시키는 것이었다.

특히 취리히 다다의 특징은 우연의 법치에 의해 구성하는 방법, 즉 반이성적 방법을 통해 잠들어 있던 상상력을 일깨우고자 하였다는 점이다. 이는 전통적 기법은 물론 작가의 개입능력까지도 포기하도록 함으로써 작위적인 일체의 모든 행위를 부정하는 것이다.

맨 레이 (Man Ray, 1890~1976)

미국 출신의 아방가르드 사진작가로 다다 시대를 통해서 상상력을 자유로이 구사하는 사진과 영화 시각적 실험기계를 활용한 초현실주의적 작품을 다수 남기고 있다. 다양한 콜라주의 구성과 여러가지 실험을 보여 주었던 그의 작품은 늘 아이러니와 다다 특유의 불순함을 띠고 있다. 사진에 의한 빛의 조형에 흥미를 가지게 되었던 그는 렌즈를 사용하지 않고 인화지에 직접 피사체를 놓고 빛을 노출시킴으로써 나타난 결과를 활용한 추상적 영상인 레이요 그래프를 창시한 작가로 유명하다.

프란시스 피카비아 (Francis Picabia, 1879~1953)

산업혁명 이후 기계는 인간을 변혁시켰으며 지금도 계속 변혁시키고 있다. 기계는 점차적으로 그 위력을 발 휘해 가면서 인간이 만든 것임에도 인간의 손에서 벗어나고 있는 무서운 존재로서 변모되어 가고 있다. 이 새로운 혁명의 매체를 회화작품 속에 끌어들인 최초의 현저한 예로서는 미래파와 입체파 작가들의 작품들을 들 수 있다.

미래파 작가로 출발했던 피카비아 역시 더욱 적극적으로 기계미학을 찬양했던 미래파의 영향을 보여 주고 있는데, 특히 1913년 뉴욕에 건너오면서 그 독자적인 기계미학을 시각화하고 있다.

특히 뒤샹과 같이 피카비아의 기계의 회화는 한스 리히터가 말한 것처럼 '회화적 자살'이란 일종의 반회화적 맥락에 빗대어 있으면서 현대혁명이 만들어 낸 초인간적인 창조물에 대한 비판이 깃들어 있다. 이 작품 「사랑의 행진」도 어느 특정한 기계가 아니라 여러 부속품들을 임의로 조립한 일종의 기계란 보편적 관념의 데생이라고 할 수 있다.

그럼에도 작품의 명제가 시사하는 것은 무용한 기계의 이미지를 남녀의 성애의 드라마로 전환시키고 있음이다. "나의 작품에서 주관적인 표현은 명제이며 그림은 오브제이다.”라고 한 피카비아의 말은 이 명제의 중요성을 확인시켜 주고 있다.