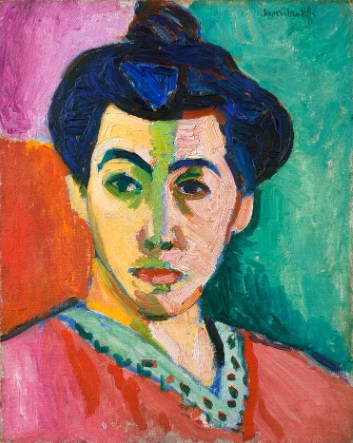

[덴탈뉴스=성완경]그러나 그러한 불가피한 공세에 정면으로 맞선 사람은 마티스였다. 커다란 모자를 쓰고 있는 자기부인을 그린 그의 초상화는 여권(女權)주의의 풍자적 만화와 같은 이해할수 없는 고약한 취향으로 해석되었다. 좀 지각이 있는 비평가들도 마티스가 지나쳤다고 느꼈다. 그들은 화가로서의 그의 재능은 인정했지만, 색채에 대한 새로운 자유와 친근한 주제에 대한 자유로운 해석을 노골적인 괴벽의 증거로 간주해버렸다. 이 초상화는 색채와 기법에서 매우 화려했지만, 그의 아내를 모델로 한 두번제 초상화(그림 1)만큼 깜짝 놀랄 만한 것은 아니었다. 그후 60년이나 지난 현재에도그 그림이 우리에게 주는 충격은 아직도 크다. 섹체의 힘이 쇠약해지지 않았으며

코를 강조하고 있는 녹색의 강한 선은 아직도 흥분을 자아낸다. 사려깊은 새의 병치, 가령 주황색과 녹색 같은 것의 병치는 오늘날 우리가 이런 류의 표현에서 으레 있을 수 있는 표현으로 이길 만큼 널리 퍼져 있는 마티스의 영향인 것이다. 그러나 우리가 잠시 최근의 회화를 생각지 않고 1905년 이전을 돌이켜본다면 이런 표현방법에 대해 대단한 충격을 느낄 수가 있을 것이다. 마티스는 이미 표현의 강도에 있어서 고갱이나 고하를 능가하고 있었으나, 세잔처럼 색채를 칠하고 그 위에 또 칠하곤 했다. 그래서 그 효과가 보다 두드러졌지만 얼굴의 두 뺨의 주황색과 초록색은 인공적인 묘한 깊이를 느끼게 한다.

즉, 주황색은 배경을 모델과 같은 위치로 끌고나와서 우리에게 머리 부분과 배경과의 간격을 느끼지 못하게 해주는데, 반면에 초록색은 뒤로 물러나 앉아서 위와는 아주 상반되는 공간 효과를 자아내고 있다. 이 전시회에 대한 이같이 나쁜 평판은 나름대로의 이점을 주기도 했는데, 이 화가들이 그 즉시로 파리에서 가장 앞서가는 화가로 인정되었다는 점이다. 그래서, 일부 화가들은 화상(畫像)들과 계약을 맺었으며 드랭과 블라맹크는 그들의 귀중한 후원자 앙브로스 볼라르(Ambrose Vollard)를 만났던 것이다. 이것은 특히 블라맹크에게는 유익했었는데, 그는 이것을 계기로 그림에 전념할 수 있게 되었던 것이다. 마티스는, 스타인 (Stein)가(家), 즉 레오(Leo), 레오의 형인 마이클(Michael), 형수인 사라(Sarah), 여동생 제르트루드(Gertrude) 등의 후원을 얻게 되었다. 레오 스타인은 평판이 나빴던 그 첫번째 마티스 부인의 초상화를 구입했지만, 그 자신조차도 선뜻 마음이 내켰던 것은 아니었다고 훗날에 기술했다. ‘그것은 내가 이제껏 본 것 중에 제일 고약하게 개칠을 한 그림이었습니다. 그 불쾌한 그림을 어디다 물지 고심하며 서너 날을 보내고서야 그것을 샀습니다’

블라맹크의 그림들은 드랭의 것과 매우 유사하기는 해도, 전혀 다른 길을 걷고 있었다. 블라밍크는 여러 시대들의 그림에서 많은 것을 배우긴 했지만, 미술학교 교육을 받거나 색채 이론을 배운 적도 없었으며, 또 동료들 중에 가장 인내심이 없었다. 반 고흐에 대한 그의 정열은 원시적인 충동, 즉 물결치는 색선(썹)과 강렬한 색채들을 유발시키는 충동에 대한 그의 인식에서 도출되었을 것이다. 왜냐하면 당시 고흐의 병을 둘러싼 오해와 억측들이 분분했었기 때문이다. 블라맹크는 원시적인 직관으로 신중하게 작품을 제작했던 것 같고(다소 기교적이기도 했지만) 관례적으로 사물을 보는 법을 무시한 것같아 보인다. 그는 당시 그의 동료들을 열광시켰던 후기인상파의 작품들에서 시각의 원천(visual sources)을 그다지 발견하지 못했고, 오히려 아직 전혀 탐구되지 아니한 맥락들, 가령 치커리 포장지들에서 모은 단색판화나 아프리카 조각에서 시각의 원천을 구했다. 그는 당시의 작품들에 대해 다음과 같이 서술하고 있다. 나는 모든 색깔의 명도(onevalue)를 높여서 내가 느꼈던 모든 것들 하나 하나를 순수 색의 관현악으로 전위 (傳位)시켜놓았다. 나는 격렬함으로 가득 닭 부드러운 심성의 야만인이었다. 나는 내가 직감적으로 본 것을 어민 정해진 방법없이 표현했으며, 예술적이라기보다는 인간적으로 진실을 전달했다.

나는 청록색과 주홍색 물감을 짜서 결국 다 써버리고 말았다....그리고 그는 계속해서 다음과 같이 말하고 있다. ‘야수파가 태어난 것은 내가 우연히 앙드레 드랭을 만난 데서 연유한다.’

이러한 진술이 전적으로 신용할 것은 못 된다고 하더라도 아프리카 미술에 대한인식은 분명히 그의 회화와 조각에 결정적인 미적 자극을 주는 데 공헌했다. 블라맹크는 1904년에 최초로 아프리카 조각을 발견한 사람이 자기 자신이었다고 주장했다.

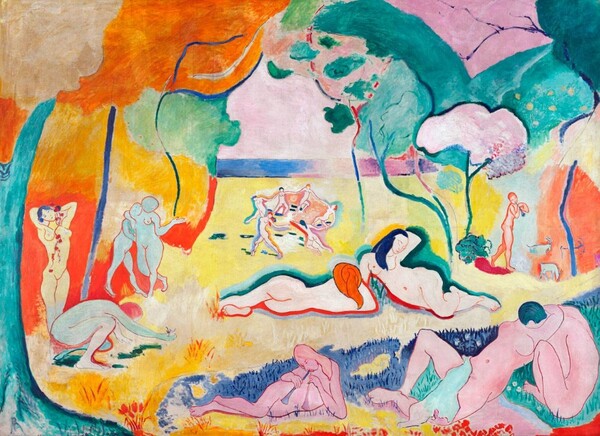

그가 발견했든 안 했든, 그것은 여기서 중요한 문제가 아니고, 중요한 것은 비록 원시조각을 열심히 수집하기 시작했던 것은 마티스뿐이었지만, 마티스와 드랭이 이러한 미술유형에 대해서 다같이 찬미하고 있었다는 점이다. 대체로 드랭과 블라맹크의 관심은 찬미하는 차원에서 멈추었을 쁜, 몇년 뒤의 피카소의 경우에서처럼 그들의 그림양식을 근본적으로 바꿔놓지는 못했던것이다. 그러나 그것은 블라맹크가 형식적인 이론과 미학을 싫어하던 것의 표현이었으며 정통파에 대한 반작용에의 불가피한 욕구의 반영이었다. 그러나 야수파에는 비유럽적 (non-European)인 미술의 요소들이 있었는데, 그것은 1906년 이후에 마티스가 제작하던 작품에서 매우 분명하게 그 모습을 드러내고 있다.

그해 3월에 그는 알제리를 방문하여 그 지방의 도자기와 직물을 한아름 사가지고 돌아왔다. 그것들의 밝고 짙은 색채와 대담한 무늬는 그에게 대단히 좋게 보였다.

그래서 그는 그것을 <분홍 양파들이 있는 정물>(그림 2)과 같은 류의 정물화에 구사하기 시작했다. 이 그림에 얽힌 어떤 일화는 마티스가 자신이 본 이러한 도기류들의 장식의 단순성을 좇으려고 얼마나 노력했던가를 말해준다. 즉, 그는 이 작품이 콜리우르의 우체국 직원의 작품이라 속여서, 역시 야수파 화가였던 장 퓌이 (Jean Puy)에게 주려고 했는데 퓌이는 이내 그것이 마티스의 작품임을 알아챘다. 소재를 제시하는 방식에 있어서는 상당한 천진성이 있어 보이지만, 그러나 퓌이가 보았던 대로 그러한 단순성을 성취하기에는 아주 미묘한 구성(organization)의 묘가 요구됐던 것이다.

항아리들의 옆모습 외에 거의 혹은 아무것도 없는 그림 속의 평평한 부분은 작품의 일차적인 장식적 기능을 강조하고 있다. 그래서 그것은 홉사 하나의 직물 도안 같다. 본질들을 줄여버리는 이러한 일, 즉 표현해야 할 회화적인 요소들의 수를 감소하는 일은 마티스의 화가로서의 경력에 있어서 핵심적인 발전인데 이것의 시초는 그의 비유럽적 미술과 원시미술과의 최초의 접촉에까지 거슬러 올라간다.

출처 - 『현대미술의 개념』 니코스스탠코스편 | 성완경 | 김안례譯 | 문예출판사