야수파 Fauvism(8)

1907 년경의 마티스 작품은 그가 전에 추구하던 것을 꾸준히 보여주는 데 반해, 드랭은 자신의 아수파적 작품을 의도적으로 거부하는 듯하다. 1906~-07년경의 드랭의 작품들에 대한 정확한 연대는 불확실한데, 이 당시 그가 여러 가지 상이한 양식들을 동시적으로 실험하고 있었던 것으로 보아 그것은 그리 놀랍지 않다. <춤>(그림 1)과 같은 작품은 템즈가 풍경화와는 개념상 아주 먼 것이긴 해도, 아마도 그것들은 거의 같은 시기에 그려졌을 것이다.

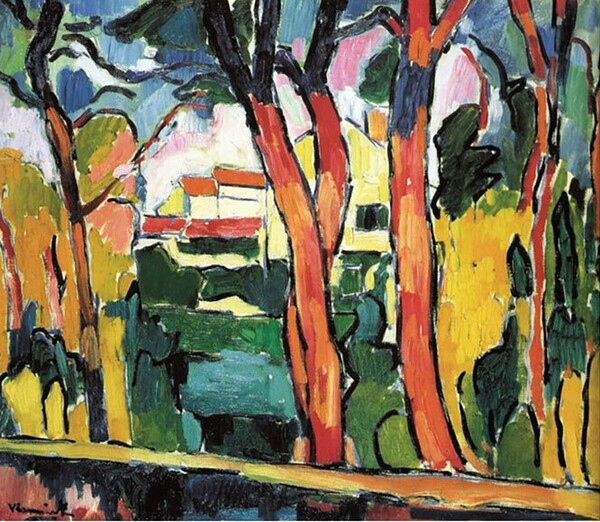

드랭은 서너 개의 유사한 주제를 파고들었는데 우리는 거기서 야수파 회화에서 나타나는 소재의 두 가지 경향을 뚜렷이 보게 된다. 한 가지는, 드랭이 풍경화들과 강풍경에서 취했던 것처럼 자연주의와 희박한 유대를 유지하면서 주관적인 방식으로 자연을 해석하려는 시도이고, 다른 하나는 마티스가<생의 환희>에서 개척했던 화사한 서정적 장면들인데, 이것은 풍부한 상상적인 원천들을 요구하는 서정적 장면들이었다.

<춤>이라는 작품의 어정쩡한 면을 보면, 드랭이 이 특별한 그림 양식을 결코 만만치않게 여겼던 것 같다. 그것은 확실히 이룩하기 용이하지 않은 전환이었는데, 왜냐하면 드랭은 자신의 초기 작품을 통해서 상상적인 주제들을 과감히 다룰 수 있는 준비가 안된 상태였기 때문이다. 그가 직면했던 명백한 어려움으로 인해 이러한 인물화들이 그의 가장 흥미로운 작품에 속한다. 그런데 이러한 어색함이 일부는 계획적인 것이다. 즉, 화면을 가로지르는 인물들의 생소하고 난무하는 동작들은 원시적인 배경 처리의 부분이고 드랭은 거기다가 그 동작들을 자리잡게 했던 것이다. 그의 원시주의는 아직은 약간 자의식적이었고, 그에게 있어서는 고갱에서처럼 인생을 사는 방식의 반영이 아니라, 어떤 행위 이상의 가장된 태도였다.

그 역시 블라맹크나 마티스가 원시조각에 대해 가졌던 호기심을 가졌었을 수도 있다. 그러나 그는 다만 일시적인 방편으로 이러한 새로운 형태들을 탐색했을 뿐이다. 이 그림에 나오는 인물들로 인해서 입중되었듯이, 그것들은 깊은 관심의 결과라기보다는 원시주의 (primitivism)의 상당히 일반화된 아이디어인 것이다. 주제의 이러한 면모는 그것이 파생되어 나온 전통적인 욕녀 테마와 거북스럽게 섞이고 있다. 즉, 배경에 앉아 있는 누드는 그녀 앞에서 벌어지는 의식과는 아무런 관련이 없다. 이국적인 터치들은 화면 전체에서 다루어지고 있는 세련된 아르누보(art-nouveau) 양식과 상반되고 있다. 그것은 장식적인 작품이지만 패턴 제작의 기미를 완화하기 위한 기념비적인 것으로는 충분치 못했는데, 약간은 유행적(stylish)이었다.

그러나 이 그림이 매력을 끄는 부분은 바로 이와 같은 불일치성들인데, 이는 부분적으로 자신의 다른 작품들에 대해 대치안을 찾으려는 드랭의 시도에 있어서 그에게만 두드러지게 나타났던 특성이었기 때문이다. 물론 마티스에 있어서 이러한 양단성은 결코 일어나지 않았다. 그의 정물화 및 풍경화와 그가 동시에 제작했던 다른 강한 서정적인 작품들 사이에는 아무런 간격이 없다. 사실상 그 작품들은 서로 깊이 관련되어 있다. 드랭이 이러한 인물소재들을 통해서 야수파의 막다른 골목에서 벗어날 길을 찾았던 것은 거의 확실한 것이다.

그는 인물소재들 가운데서, 색채 그 자체를 위해서 쓰여지는 색채의 덧없는 효과보다도 보다 확고부동한 현실을 구성할 수 있는 길을 찾으려 했다. 드랭의 <춤>과 마티스의 <화사함..>을 간단히 비교해보면, 짧은 기간 동안에 이 두 화가 사이의 간격이 얼마나 벌어졌는가를 알 수 있다. 그보다 1년 전만 해도 그들은 야수파 화가라고 불리었는데 이제는 그들 둘을 이어줄 유대가 거의 없게 된 사실은 생각해보면 매우 놀라운 일이다. 이 무렵, 즉 1907년에 피카소와 브라크는 후에 입체주의로 된 것을 연구함으로써 새로운 시각적 공가능성을 제시하고 있었는데, 드랭은 자연적으로 그들의 운동에 공감을 느끼지 않았다.

<입체파 화가들>이라는 책에서 아폴리네르는 ‘이 새로운 미학(입체주의)이 처음으로 앙드레 드랭의 정신 속에서 가다듬어졌다’고 언급했는데, 이것은 이론이라는 것을 공공연히 불신하던 드랭의 입장과는 상충되는 발언이었다. 그러나 아폴리네르는 이 발언을 더 세부적으로 진척시키는 대신, 다음과 같이 슬쩍 얼버무렸다

‘오늘날 그토록 의도적으로 모든 이들로부터 그리고 모든 것들로부터 떨어져 독존하려는 한 사람에 대한 식별있는 글을 쓴다는 것이 너무나 어려운 듯 합니다.’ 대상의 재현적 표현만이 아니라 대상을 그냥 보거나 (seeing) 의식하고 보는(looking at) 방식까지도 문제삼으려던 피카소나 브라크의 의지에 동참한 것 말고도, 드랭은 세잔에 대한 브라크와 피카소의 열정을 함께 나누었다.

세잔이 죽은 다음해인 1907년에 개최된 대 회고전에서 세잔의 작품들은 보기드문 성공을 거두었다. 추측컨대 그는 어떻게 브라크가 1906년의 야수파와 더불어 짧은 실험으로부터 1908년의 강한 단색조 풍경화로 전환했냐를 보았을 것이지만, 그러나 브라크에게는 이 전환이 드랭이 감행했던 고의적인 선택이 아니라 꽤 논리적인 귀결이었던 것 같다. 아무래도 브라크는 드랭이 수년 간 그랬던 것처럼 어느 한 방식에 전적으로 뛰어든 적이 없었다. 브라크의 몇 안 되는 야수파 작품들, 즉 그가 순수 색채를 가볍게 끼얹는 식으로 실험하던 작품들은 그 기법과 표현에 있어서 마티스와 드랭이 콜리우르에서 하던 것들과 아주 가까웠다. 거기서 그는 야수파의 즐거움의 하나인 비길 데 없는 신선하고 자유분방한 빛과 공간의 효과를 성취했다.

그러나 그가 후에 진술한 바와 같이, 이것은 그의 상상력을 해방시키고 그를 많은 선입견들로부터 해방되게끔 도와준, 필요했던 실험기간이었다. 그는 항상 그 기간을 전환의 국면으로 간주했는데, 아마 우리도 이러한 입장에서 야수파를 보아야 할 것이다. 야수파는 입체파와 같이 인식될 수 있는 목적들을 가졌던 운동은 결코 아니었고, 후기인상파 화가들이 제안한 가능성을 지닌 간헐적인 실험과정이었다. 야수파화가들이 지나치게 자주 이들 후기인상파 화가들이 이미 말한 것들을 보다 크고 과격한 소리로 반복해서 그저 떠들어대곤 했지만 마티스의 아내의 초상이나 드랭의 콜리우르 수채화 같은 그림들은 이러한 소란을 무마시켜 줄 만하다.

‘야수파의 포효가 멈췄을 땐 평화로운 관료들, 즉 파리의 보나파르트가의 관리들을 요모조모 닮은 관료들밖엔 아무도 남아 있지 않았다. 야수파의 왕국, 그 문명이 그리도 당당해 보이고, 그렇게 새로워 보이고, 그렇게 놀라워 보이던 그 왕국은 이제 갑자기 황폐한 촌락의 모양을 띠게 되었다.’고 아폴리네르는 기록했다.

[ 출처 - 『현대미술의 개념』 니코스스탠코스편 | 성완경 | 김안례譯 | 문예출판사 ]