뭉크

사춘기

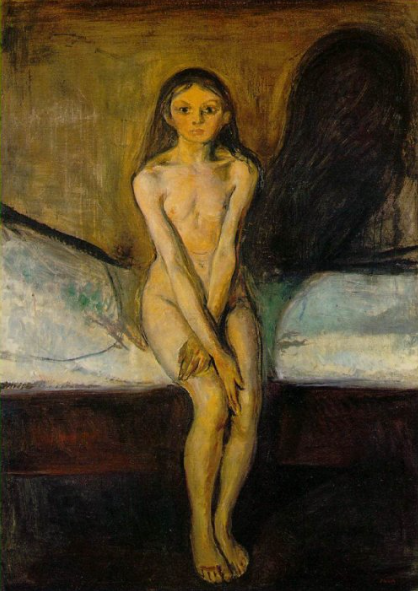

상징주의적으로 표현주의를 실현한 뭉크는 그림을 통해 여러 의미들을 상징적으로 통일시키는 데 탁월한 재능을 보여 주었다. 뭉크는 소녀의 모습을 통해 성(性)에 눈 뜬 청춘기의 첫 반응의 특징인 성적인 자기 암시와 또 한편으로는 움츠러드는 애틋하면서도 청순한 사춘기 소녀를 표현하고 있다.

마치 첫 월경을 맞은 소녀의 두려움, 불안을 경험한 모습으로, 혹은 이제 막 눈을 떠가는 성 의식을 드러내는 표현으로 해석될 수 있는 모습이다. 소녀의 모습은 뭉크의 여성 초상화나 또한 일반적인 여성을 표현한 작품에서 볼 수 있듯이 여성 내면을 감추려는 듯 손을 앞에 가지런히 놓고 있는 것이다. 여기 이 작품에서 표현되어진 소녀는 사춘기 특유의 감수성이 강한 동경과 불안이 혼합된 내면세계를 풍부하게 나타내고 있다.

정면을 똑바로 바라보는 얼굴과 불안을 상징한 듯한 그림자가 인상적이다. 이 모티브는 뭉크가 여러가지 방법에 의해 연작으로 등장시키고 있는데, 1894년의 이 작품은 1890년 화재로 소실된 1886년의 최초 유화를 대체하기 위해 제작된 것이다.

병실의 죽음 (Der Tod in Der Krankenstube)

뭉크의 작품은 내면의 표면을 드러내는 데 있어서, 문학적이면서도 동시에 특유의 반사실주의적인 상징적 성향이 특징적이다. 자신의 개인적 일들을 비유적으로 재현하였던 그는 설정된 주제를 개인적 체험을 문학적 상상력으로 승화시키는 창조력을 보여 주었다. 이 작품은 가족의 죽음을 겪은 뭉크 자신의 체험을 바탕으로 형상화한 것으로, 과거 가정 내에 있었던 어머니의 죽음과 잇따른 누이들의 죽음과 병에 대한 불행했던 기억을 내면화된 분위기로 잡아내고 있다.

침울하게 가라앉은 인물들을 둘러싼 병실 내의 무기력한 분위기는 청회색의 인물들 과 황색의 가구와 마룻바닥의 대비를 통해 더욱 심화시키고 있다.

인간 개개인 표정에서 실의에 찬 가운데 슬픔, 기원, 상념의 모습들을 강한 형태로써 응축시켜 상징적으로 표현하고 있다. 태어날 당시의 가족의 분위기는 매우 좋은 편이었던 뭉크였으나, 여섯 살 때 결핵으로 인한 어머니의 죽음과 함께 뒤따라 이어지는 불행한 가족사를 겪게 된다.

그리 멀지 않은 시기에 어머니처럼 따랐던 한 살위 누이 소피에의 죽음, 동생들의 불행 등이 어린 시절 뭉크가 겪어야 할 운명이었다. 어머니는 다섯 아이를 임신하고 자신의 죽음을 예감하고 미리 작별의 편지를 남겨 두었다고 한다. 무엇보다 여섯 살에 마주한 어머니의 죽음은 뭉크에게 크나큰 충격이었을 것이다.

다리 위의 소녀들 (Girls on a Bridge)

뭉크의 작품들 중에서 보기 드물 정도의 선명한 색감각을 발휘하고 있는 이 작품은 강렬한 색채의 처리와 빛. 명암 관계가 조화로우면서도 대담한 느낌이 두드러진다. 자연을 주관적 분위기에 의한 반영으로 보았던 뭉크는 이 그림에서 곡선적인 요소를 강조하면서 간결한 필세를 통해 낭만적인 자연 속의 인 간의 공허함을 투영하려 했다.

이 작품은 '절규'에서 보여 주었던 원근감이 강조된 사선의 구도와 강렬한 명암대비가 상당히 명쾌한 느낌을 주는데, 화면의 리듬에 조응하는 등세에 연결된 난간에 나란히 기대고 있는 소녀들의 단순화된 패턴을 통해 더욱 강화되고 있다.

화면 중심부에 서 클로즈업된 명시성 높은 인물들은 그 크기만큼이나 화면에 생동감을 전하고 있다. 상념에 잠긴듯한 흰옷의 소녀와 달리 반대편 어두운 강물을 마주하고 있는 두 명의 소녀들이 화면 전체에 흐르는 몽환적 분위기를 이끌어 주고 있다. 판화를 유화 못지않게 중시했던 뭉크는 이 작품 외에도 같은 이미지의 동판화들을 여러 점 남기고 있다.

입맞춤 (The Kiss)

뭉크는 입맞춤」이라는 주제로 여러 점의 작품을 남기고 있는데, 유화 이외에 동판화, 목판화 등 다양 한 방식으로 나타내었다. 동일한 모티브를 다양한 기법을 통해 구추한 가운데 각각 다른 개성적인 면을 개척한 영역을 보여 주고 있다. 특히 동판화에서 볼 수 있는 간결한 선에 의한 담백한 효과와 함께, 목판화인 이 작품에서는 나뭇결의 자연스러운 배경으로 포옹하고 있는 두 인물을 통일성 있는 화면효과를 통해 효과적으로 부각시키고 있다.

사랑하는 두 연인이 하나로 결합된 이 장면은 단순한 애로티시즘을 넘어선 사랑에 대한 보편적 상징을 형상화함으로써, 인간화된 깊은 존재의 엄숙한 의미를 발견하게 한다.

그럼에도 불구하고 화면의 배경에서 보여 주는 자연스러운 나뭇결과 어두운 인물 형상을 중심으로 타고 흐르는 부드러운 흐름선의 결합은 사랑하는 두 연인이 겪게 될 미래의 불안함이 내포되어 있는 듯하다.