대학의 기초연구와 기업의 개발연구 연결하는 매개체(Hub)

R&D 연구에 있어 치의과학 분야는 전체 R&D의 0.2% 수준으로 매우 낮은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다.

치과의료정책연구원이 발표한 ISSUE & REPORT에 따르면 연구 수행주체가 전체 R&D는 출연연구기관이 절반 이상을 차지하며 고루 분포한 반면 치의과학의 경우 대부분이 ‘대학’에 집중돼 있는 것으로 드러났다.

또한 전체 연구개발 단계는 개발연구가 절반을 차지하는 반면 치의과학은 약 3분의 2의 연구가 ‘기초연구’에 치중돼 있다. 따라서 응용연구가 상대적으로 매우 부족한 것으로 나타났다.

최근 국가연구개발 사업은 전주기 사업개념을 도입했다. 의료기기 분야도 범부처 전주기 의료기기 연구개발사업을 추진해 R&D의 기획부터 사업화 단계까지 지원하고 있는 실정이다. 이를 통해 투자의 효율성을 높이고 성과를 극대화해 시장지향형 의료기기 개발에 집중하겠다는 것이 목표다.

이에 반해 치의과학 연구는 대부분 ‘대학’에서 수행하는 ‘기초연구’에 치중돼 있다. 응용연구가 부족한 상태에서 민간 기업에서 ‘개발연구’를 수행하고 있어 특허와 같은 새로운 기술 개발 부분이 미비한 것이 문제점으로 지적된다.

# 높은 수준의 완성형 연구 위해선 매개체 필요

따라서 한 단계 높은 수준의 완성형 연구를 위해서 대학의 기초연구와 기업의 개발연구를 연결할 수 있는 매개체가 필요하다. 더 나아가 장기적으로 기술개발과 제품화와 임상과 인허가 등 치의과학 연구의 전주기를 완성할 핵심 역할을 할 수 있는 주체가 필요하다. 그리고 그 주체가 바로 한국치의학연구원이 돼야 한다는 것이 이번 리포트의 결론이다.

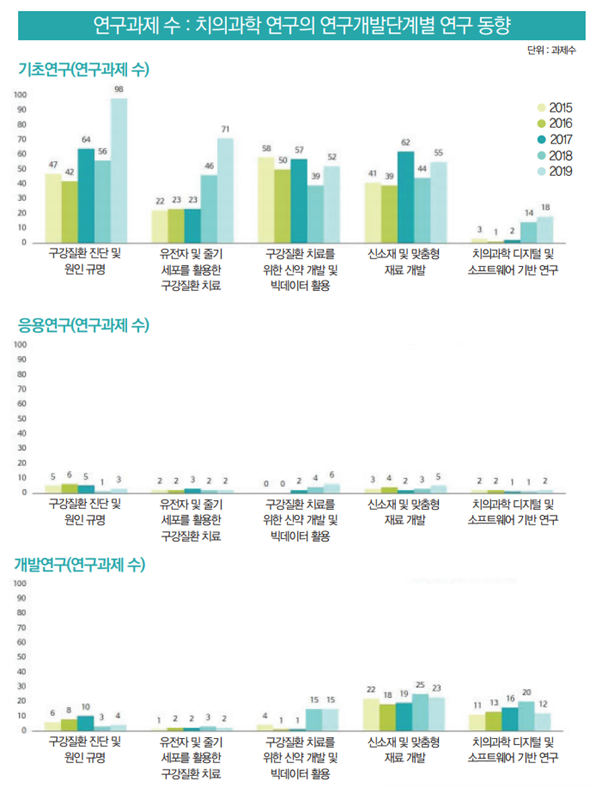

또한 연구분야별 동향을 분석한 결과 유전자와 줄기세포 활용 연구와 디지털과 소프트웨어 기반연구의 비중이 점차 확대되고 있는 경향을 보이고 있다. 이러한 연구분야는 특히 다학제적 접근이 중요하며 타 분야와 협동연구가 절실히 필요하다. 즉, 치의과학 연구와 타 분야의 연구 기관과 네트워크를 구축할 수 있는 허브 (Hub)기관으로서의 치의학연구원의 설립은 반드시 필요한 것으로 보인다.

# 2019년 정부연구비는 22% 증가, 치의과학 연구비는 0.20%

치의과학 연구의 정부연구비는 2015년 345억원에서 2019년 421억원으로 약 22% 증 가했다. 그러나 전체 정부연구비 대비 치의과학 연구비의 비중은 2015년(18조 8,747억 원) 0.18%에서 2019년 20조 6,254억원(0.20%)으로 크게 증가하지 않았다.

반면에 치의과학 연구과제 수는 2015년도 260건에서 2019년 437건으로 약 68% 증 가했다. 전체 정부 연구과제 수 대비 치의과학 연구과제 비중은 0.48%에서 0.62%로 꾸준히 증가추세를 보이고 있다.

2019년 기준 치의과학 연구의 부처별 연구비는 과학기술정보통신부 229억원(54%), 교육부 61억원(14%), 산업통상자원부 57억원(14%), 보건복지부 43억원(10%), 중소벤처기업부 24억원(6%)을 차지했다. 과학기술정보통신부는 2015년 이후 치의과학 분야의 연구비 집행이 급격하게 증가하는 추세다.

# 치의과학 대학 연구비 327억원, 77.8% 차지

연구수행주체별 치의과학 연구비 현황을 보면 2019년 기준, 대학 327억원(77.8%), 중 소기업 83억원(19.6%), 국공립연구소 2억 7천만원(0.6%), 중견기업 1억 6천만원(0.4%), 출연연구소 4천만원(0.1%) 순이다. 치의과학 분야 연구는 대학에 매우 치우쳐 있어 전체 연구비의 연구수행 주체 비중과 차이가 크다.

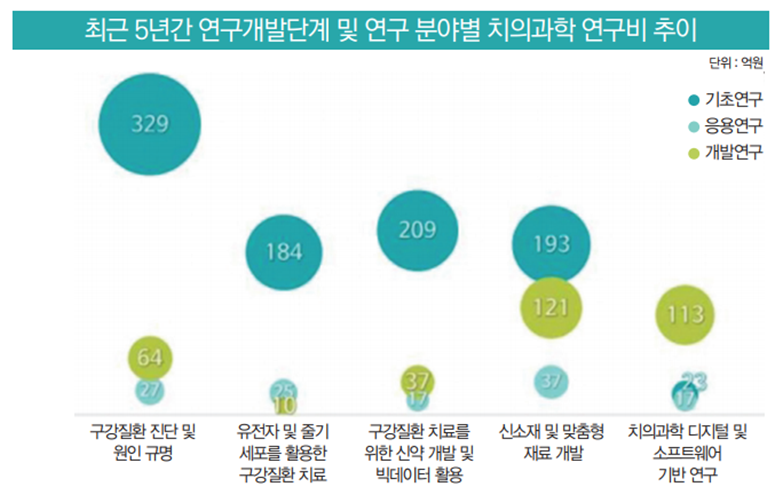

연구 분야별 치의과학 연구비 현황을 보면 치의과학 연구분야별 연구비는 2019년 기준 구강질환 진단과 원인규명에 연구비가 94억원(27.2%)이 투입돼 가장 높았다. 신소재와 맞춤형 재료 개발연구비는 89억원(25.9%)이었다. 유전자 및 줄기세포를 활 용한 구강질환 치료연구비는 72억원(20.8%)에 달했다. 구강질환 치료를 위한 신약 개발 및 빅데이터 활용연구비는 64억원(18.5%)이었다. 치의과학 디지털과 소프트웨어 기반 연구비는 65억원(18.9%) 순이었다.

그러나 구강질환 진단 및 원인 규명연구비는 2.4% 감소했으며 유전자와 줄기세포를 활용한 구강질환 치료는 지난 2019년 20.8%로 15.1% 증가했다. 구강질환치료를 위한 신약 개발 및 빅데이터 활용연구비는 오히려 15.4% 감소했다. 신소재 및 맞춤형 재료개발비도 1.4% 감소했으며 치의과학 디지털 및 소프트웨어 기반 연구도 10.5%로 3.1% 감소했다.

# 기초연구비 비중 가장 높아

최근 5년간 연구개발단계와 연구분야별 치의과학 연구비를 분석한 결과 ‘치의과학 디지털 및 소프트웨어 기반 연구’를 제외한 모든 분야에서 기초연구에 연구비의 비중이 가장 많았다. 다만 ‘신소재 및 맞춤형 재료 개발’ 분야의 경우 개발연구가 다른 분야에 비해 많은 비중을 차지하고 있었다. 반대로 ‘치의과학 디지털과 소프트웨어 기반연구’는 개발연구가 가장 많은 비중을 차지하고 있었다.

한국치의과학연구원은 치의학 R&D 전주기를 완성할 핵심 역할을 수행하며 타 분야 및 치과계 내부에서 산-학-연-병을 연계할 허브기관의 역할을 수행할 수 있을 것으로 보이며 따라서 한국치의과학연구원은 조속히 설립돼야 할 것으로 보인다.